Che cos’è un rifugio?

La risposta alla domanda cos’è un rifugio alpino non è un qualcosa di scontato e definito.

Quasi tutti potrebbero sostenere che si tratti di una struttura costruita per ospitare gli alpinisti, ma che identità assumono costoro? E che significato dà ciascuno di noi al termine alpinismo? Il rifugio è un ricovero dotato del minimo essenziale per permanervi in via temporanea.

Si potrebbe però anche definire come luogo di soglia, <<punto d’incontro tra l’infinitamente grande della natura dell’alta quota e l’infinitamente piccolo dell’uomo […] membrana protettrice e materna.>> (De Rossi A., in Dini R., Gibello L., Girodo S., Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili delle Alpi. Architettura, storia, paesaggio).

Il rifugio si differenzia dalle altre architetture realizzate dall’uomo per una serie di ragioni simboliche, tecniche, culturali e costruttive.

Tale edificio, identificato in un insieme di strutture che va dai punti d’appoggio a bassa quota a quelli incustoditi alle quote più alte, gioca un ruolo importane nella nascita ed evoluzione della pratica alpinistica <<[…]non solo come impresa umana ma anche come conoscenza strutturata del territorio “altro”>>.

Le terre alte come barometro delle criticità ambientali

Oltre ai valori storici, ai rifugi si associa anche il concetto di memoria, intesa con un doppio significato: da un lato quello delle gesta alpinistiche e dall’altro quello della memoria di personaggi e fatti consegnati ai posteri grazie alla dedicazione di queste opere edilizie.

Tra le motivazioni legate alla conquista della vetta come sfida dell’uomo alla natura troviamo anche dei casi di costruzione di rifugi legati all’impulso degli scienziati. Costoro sostenevano

che le osservazioni eseguite in vetta portassero ad esiti più corretti rispetto a quelli ottenuti da quelle eseguite in valle in quanto non intaccate dai fenomeni atmosferici riscontrati nei luoghi posti a quote basse.

<<[…] quanto più la quota è elevata, tanto più l’osservazione sarà esatta perché nono inficiata dai fenomeni atmosferici riscontrabili a fondovalle.>> ; oltre a luogo designato per gli studi però era anche oggetto di studio, frequentato da geologi, astronomi, botanici, fisici, geografi e da individui provenienti da numerose altre branche della scienza.

<<Il delicato contesto glaciale e roccioso costituisce un sensibile barometro delle criticità ambientali in divenire […]>>; lo stesso Umberto Monterin nel suo contributo al Manualetto di Istruzioni Scientifiche per Alpinisti del CAI, pubblicato nel 1934, invitava i frequentatori della montagna ad affiancare gli studiosi nella raccolta di dati meteorologici, suggerendo loro di prendere nota e dare comunicazione nel caso in cui osservassero pioggia al di sopra dei 3500 m s.l.m.

Oggi però questo tipo di fenomeno, alla quota che per Monterin era insolita, è molto frequente e ciò a causa della ormai conosciuta questione del cambiamento climatico, che oltre alla riduzione volumica e lineare dei ghiacciai porta anche alla <<[…] riflessione sulla finitezza delle risorse e la precarietà degli equilibri della natura […]>>. Ciò ha portato alla <<[…] messa a punto di nuove culture dell’agire, progettualità e modelli di gestione del territorio.>>

Gli studi sulla montagna quindi, che sono proseguiti fino ai giorni nostri e hanno suscitato maggiore interesse per l’ambiente montano, non riguardano solamente l’aspetto climatico ma anche altre branche che non sono prettamente scientifiche, quali appunto la gestione del territorio, lo sviluppo sostenibile dello stesso, il turismo e la popolazione, in relazione ai fenomeni di spopolamento e dei “nuovi montanari”.

A supporto di ricercatori e studiosi, che non sono quindi solo più scienziati, alle strutture storiche si sono affiancati sia nuovi edifici appositamente concepiti che l’inserimento di strumentazioni in fabbricati esistenti; inoltre è nata anche una moltitudine di fondazioni, enti ed organizzazioni che hanno infittito sempre più la rete presente tra le strutture storiche, fornendo informazioni sempre più precise ed aggiornate grazie anche all’evoluzione tecnologica e delle comunicazioni.

Come già detto in precedenza, il rifugio è una struttura la cui definizione formale non è statica e precisa, bensì legata a caratteristiche di promiscuità nell’utilizzo degli spazi.

Questo porta a riflettere sulla possibilità di utilizzare alcuni di questi spazi come luogo di studio ed osservazione dell’ambiente montano.

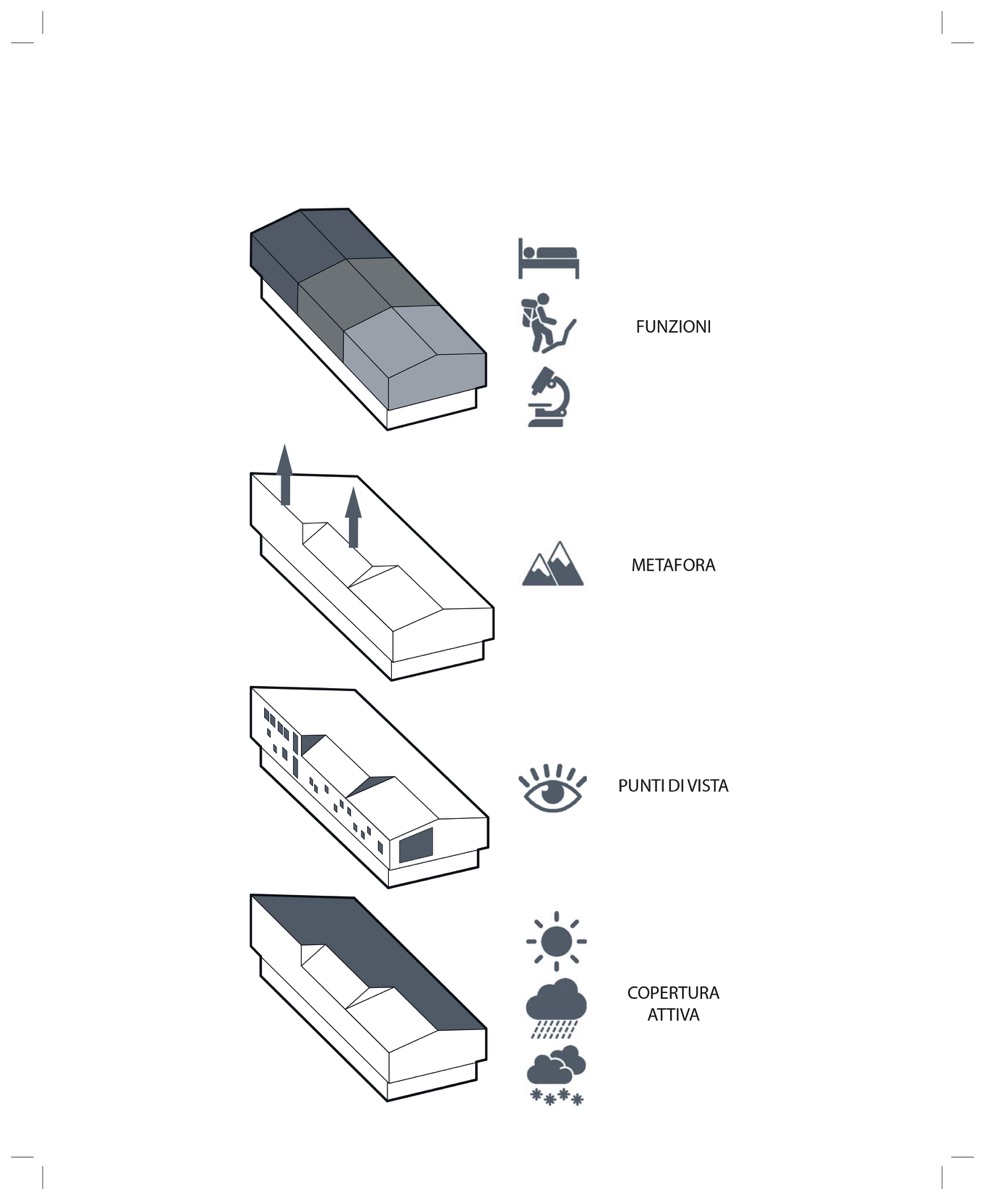

Il progetto per il laboratorio di studio ed osservazione climatica, inserito all’interno del Rifugio Crête Sèche, rientra in un tema di discussione attuale, quello dei cambiamenti climatici. Lo scopo del progetto non riguarda però solo la realizzazione di un polo di studio di questi fenomeni in un ambiente dove li si può osservare “in prima linea”, ma anche la possibilità di dare un nuovo simbolo al Comune di Bionaz, un sito attrattivo per ottenere l’interesse da parte della Regione Valle d’Aosta, delle Università, che potrebbero vederlo come una sede distaccata per il lavoro sul campo, e della rete degli enti di ricerca e studio in ambito montano, della quale potrebbe diventare un nuovo punto nell’intreccio già presente.

La parte più interessante e stimolante del progetto è sicuramente legata alla collocazione del sito d’intervento, che implica particolare attenzione per quanto riguarda la scelta della tecnologia e dei materiali per la realizzazione nonché la cantierizzazione del manufatto con tutte le problematiche di trasporto e delle tempistiche di lavoro ristrette a causa delle condizioni “estreme” del luogo di progetto.

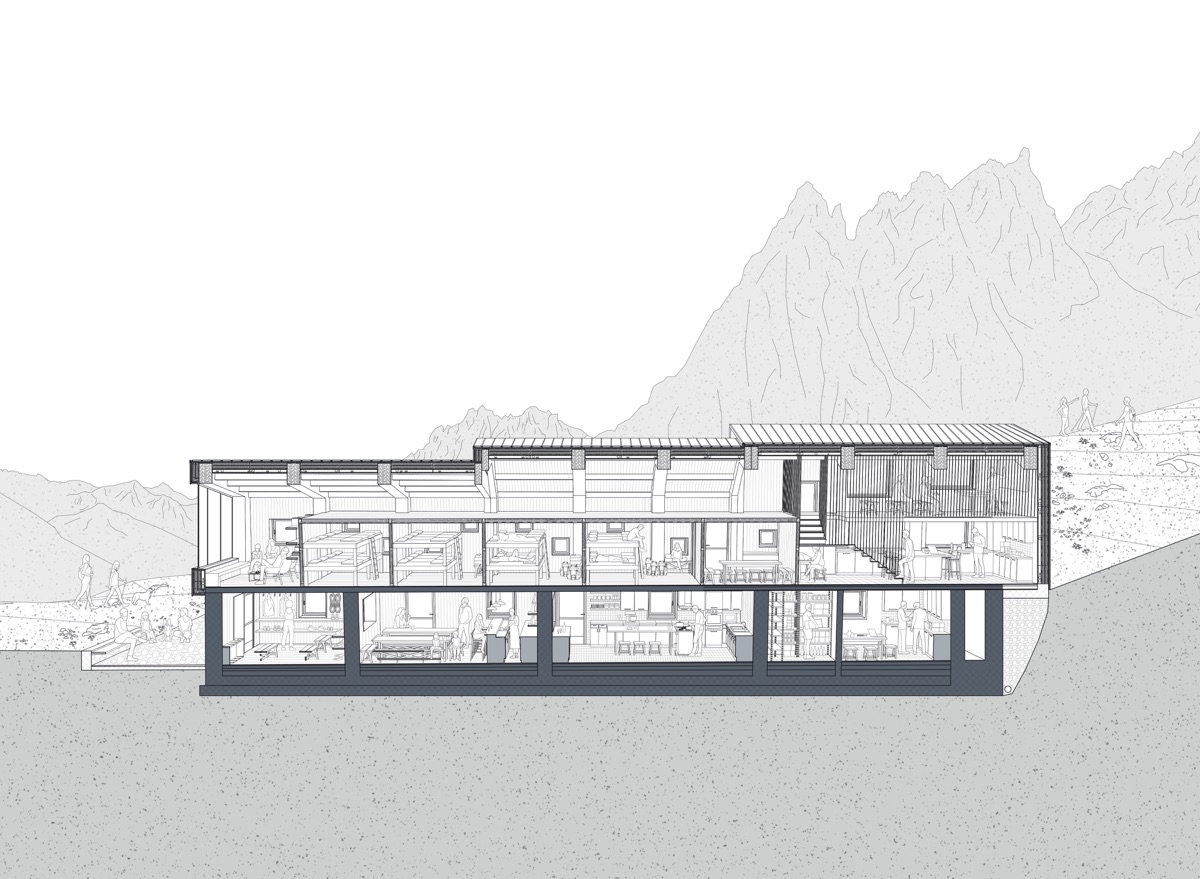

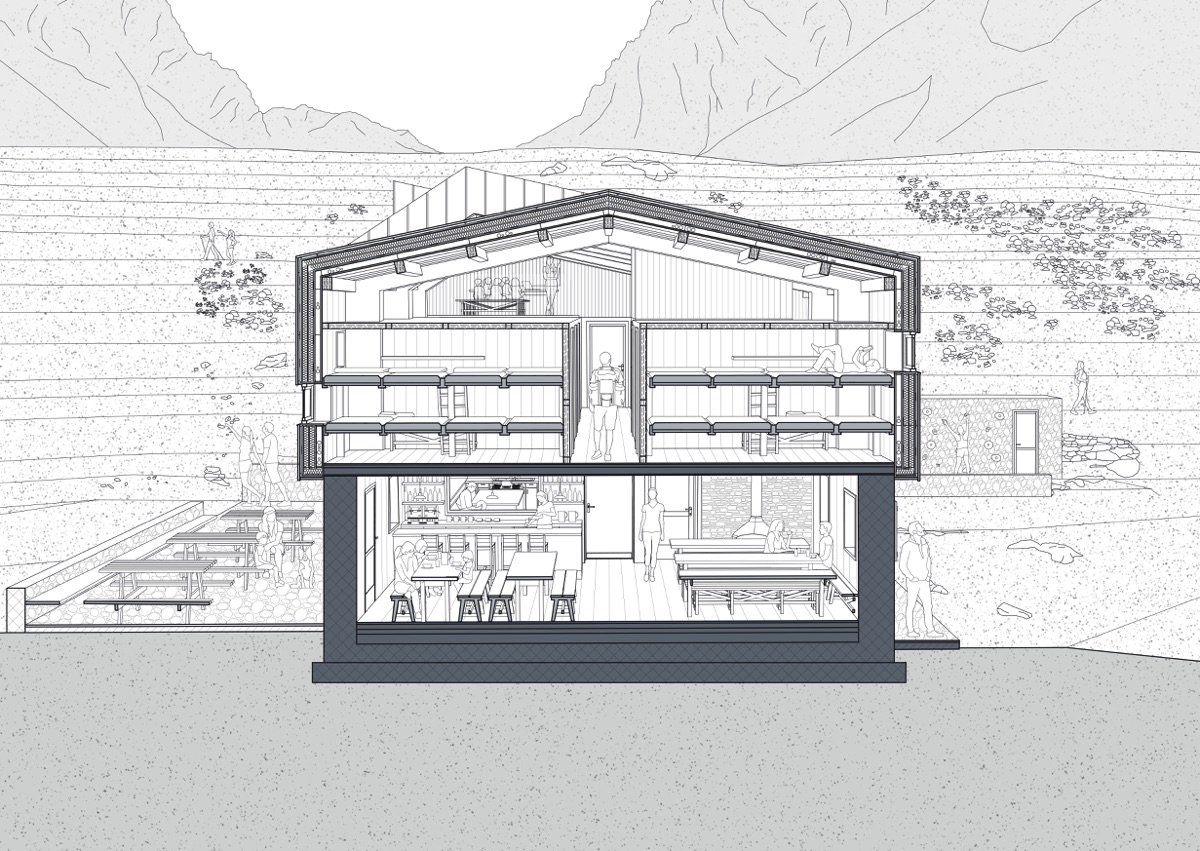

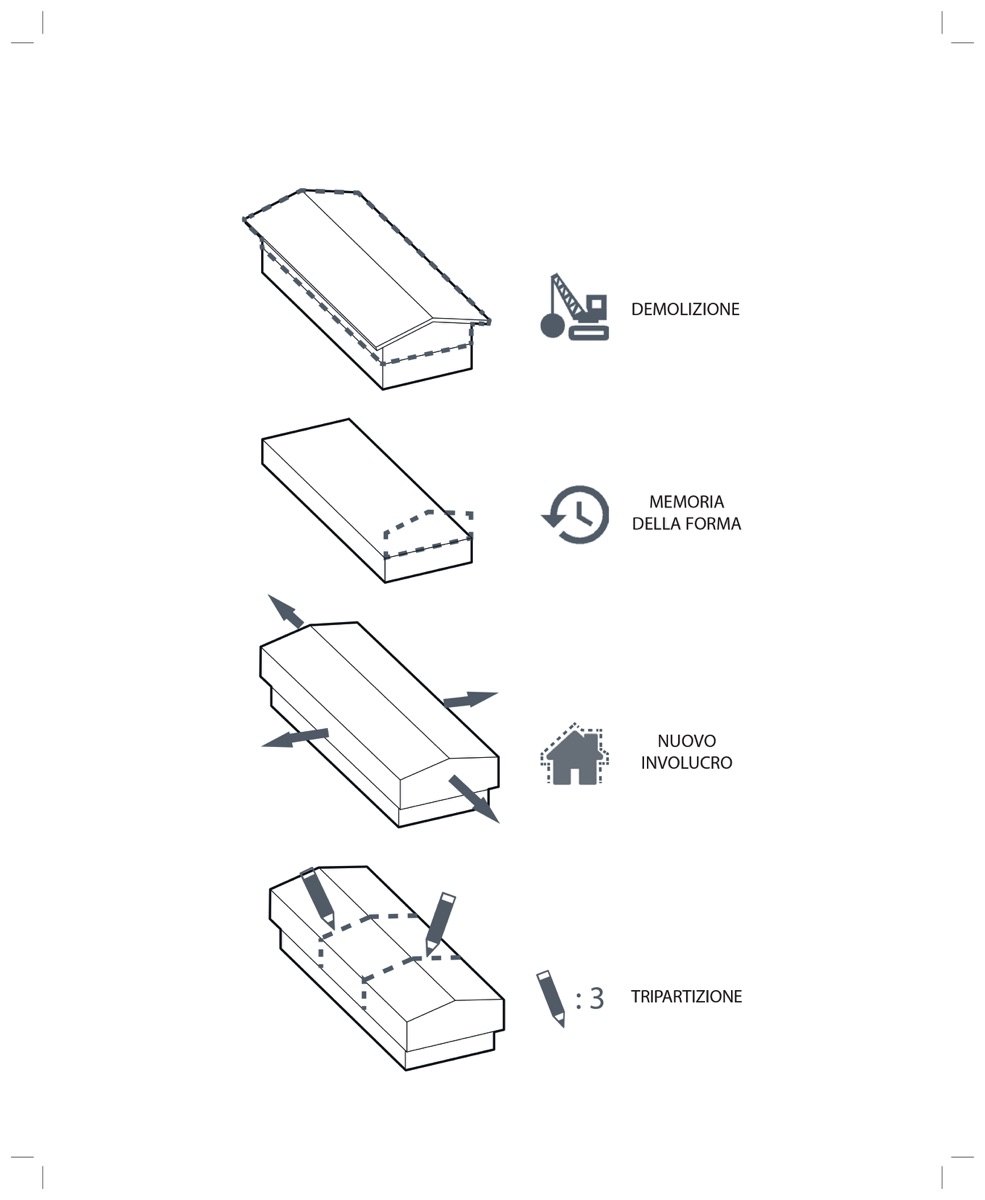

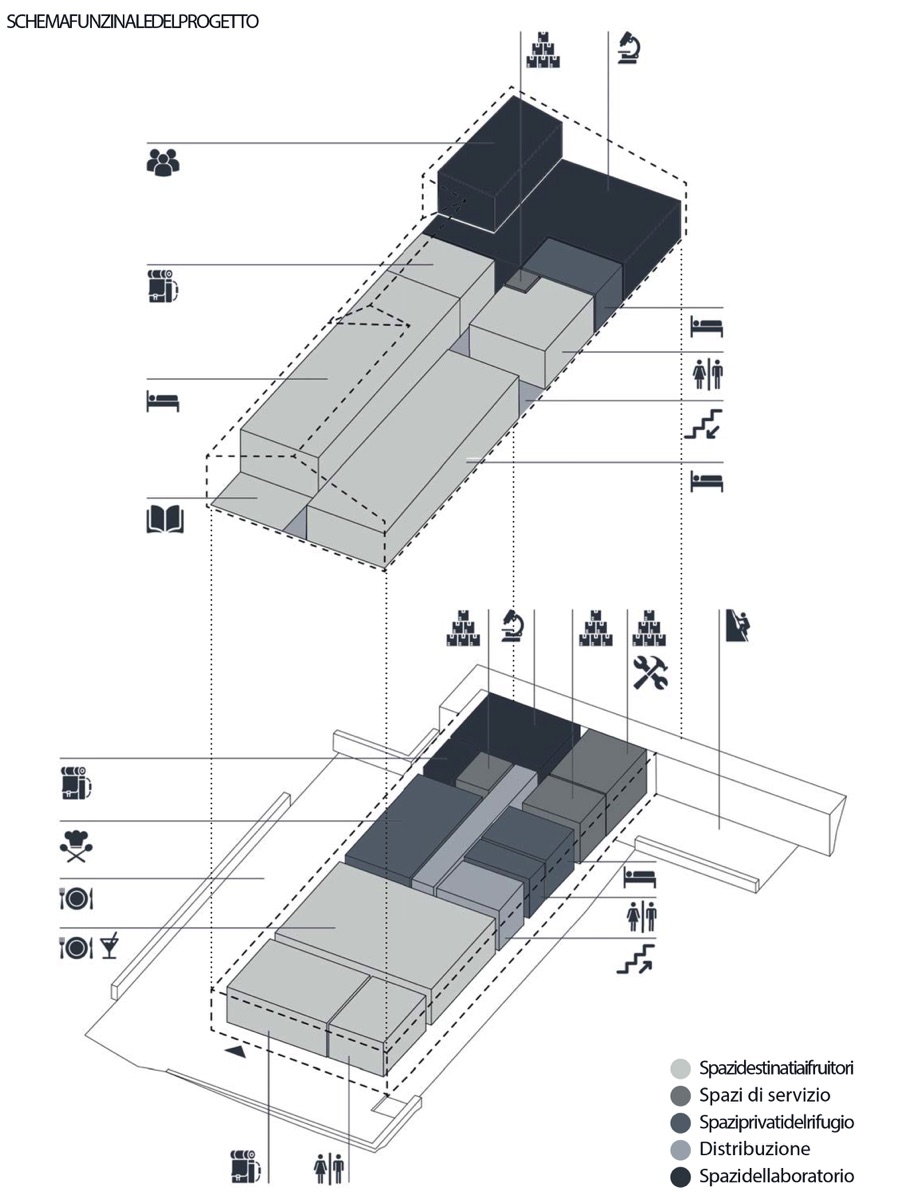

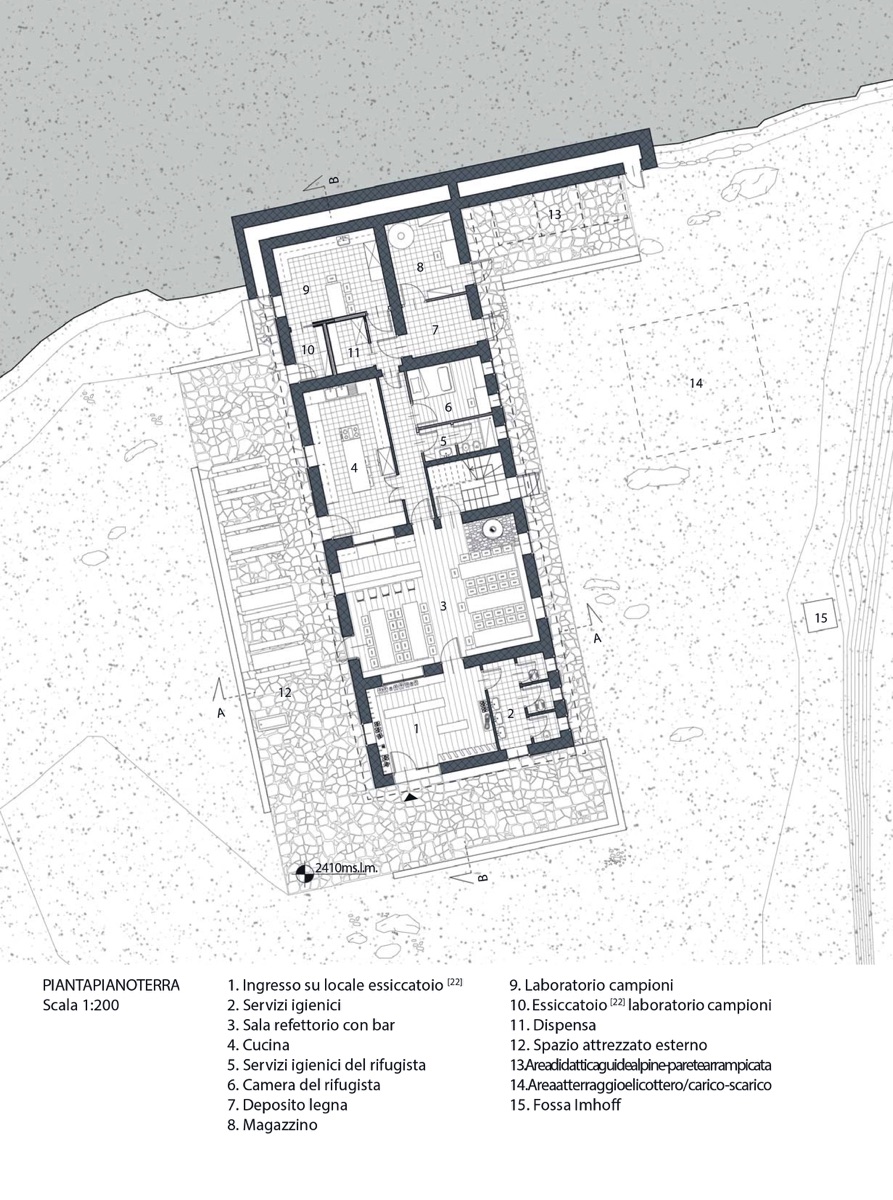

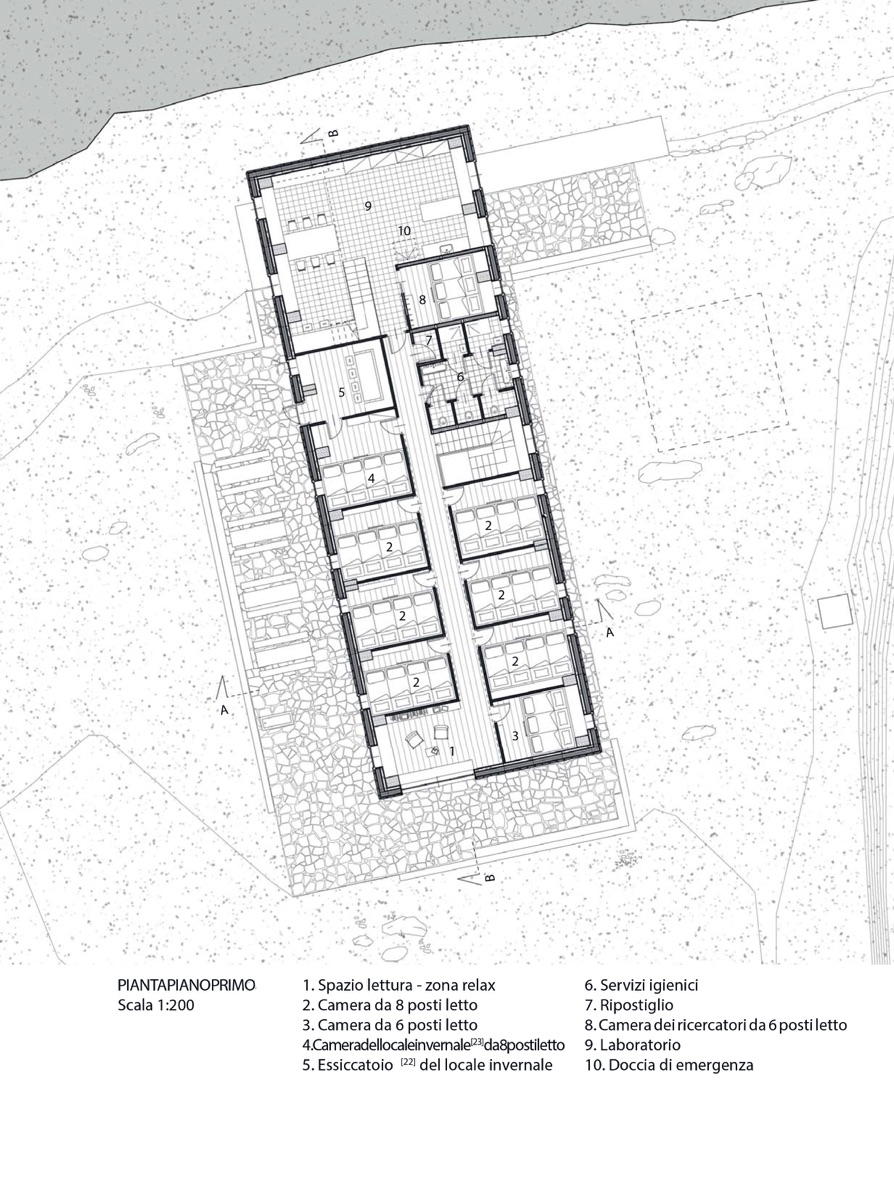

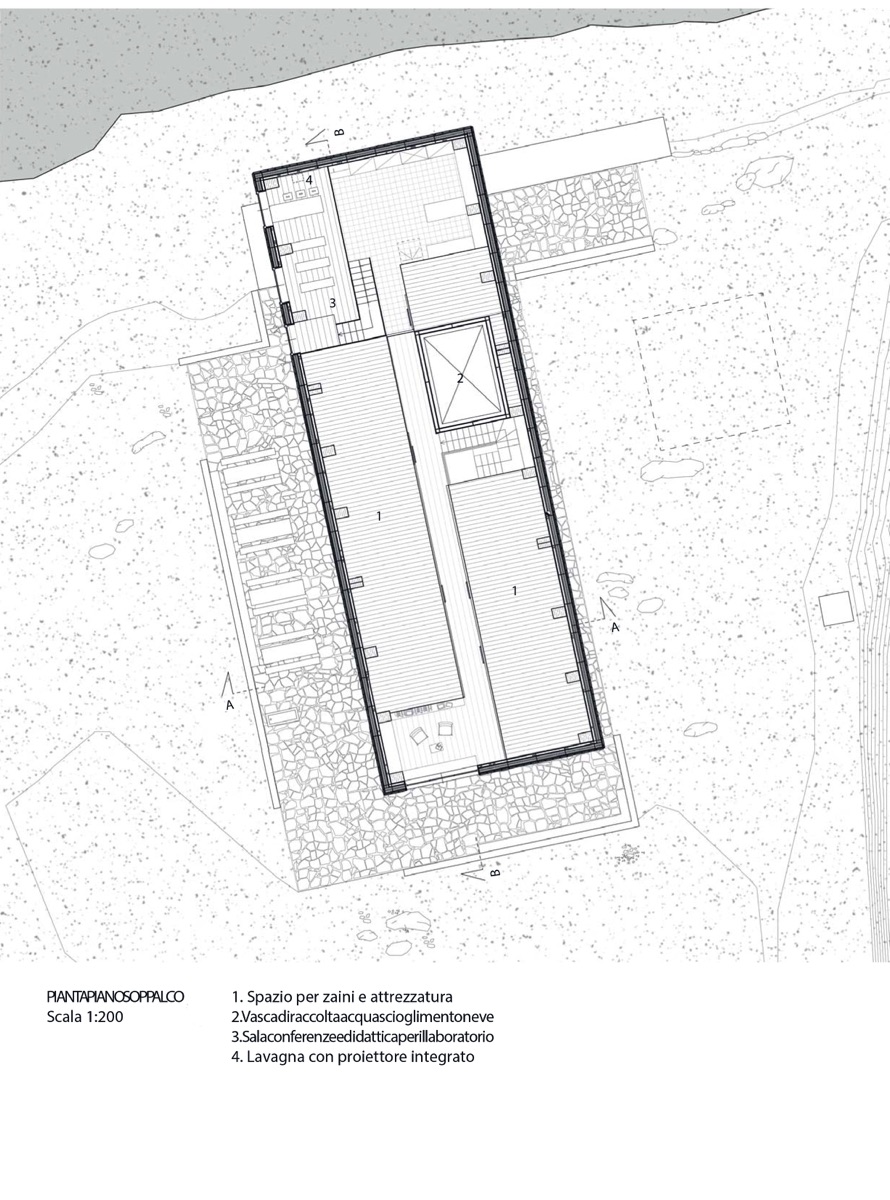

La forma iniziale dell’edificio deriva da quella della preesistenza, per mantenerne la memoria a livello geometrico in quanto punto di riferimento per chi è solito frequentare la zona; per dare però una nuova immagine al fabbricato il volume, ricostruito sul piano terra dell’esistente, è stato caratterizzato con una tripartizione per dichiarare esternamente la presenza delle tre funzioni inserite all’interno della struttura, al fine di farla percepire a chi giunge al rifugio.

Le tre porzioni in cui è suddiviso il primo piano hanno uguali dimensioni ma si differenziano nella forma della copertura, con la simulazione di un movimento orizzontale del colmo dal centro verso il lato Ovest, che presenta tre diverse pendenze ed è pensata per richiamare il variare del dislivello durante un’ascesa. Il volume del primo piano aggetta inoltre sui quattro lati, andando ad evidenziare qual è la parte ricostruita, non solo attraverso l’utilizzo di materiali e texture diversi da quelli della preesistenza.