A partire da un’attenta analisi condotta sul quartiere D’Annunzio, si osserva che la maggior parte degli aspetti che lo caratterizzano si identificano come opportunità per intervenire al fine di migliorare le condizioni sociali in cui il quartiere si trova al giorno d’oggi.

Dal punto di vista architettonico, la presenza di spazi anonimi o sottosviluppati e identici tra loro, rappresenta un’opportunità per caratterizzare una parte della città che già ha la sua specificità culturale, ma non lo spazio in cui esprimerla. La componente culturale infatti gioca un ruolo importante per un vivace scambio di informazioni tra gli abitanti dell’area di San Siro.

Con l’aggiunta di servizi, già ampiamente presenti in tutta l’area, è possibile lavorare per rafforzare la connessione qualitativa con la città.

Liliana Padovani dimostra come San Siro sia “un quartiere che non è più un sobborgo nel senso geografico del termine e non più pubblico in tutte le sue parti, dove però rimangono pesanti problemi di degrado edilizio e dove si sta creando una preoccupante frattura tra i meccanismi di gestione del patrimonio e le esigenze in termini di diritti elementari di qualità della vita espresse dagli abitanti.”

(Cognetti, Padovani 2018, p.74)

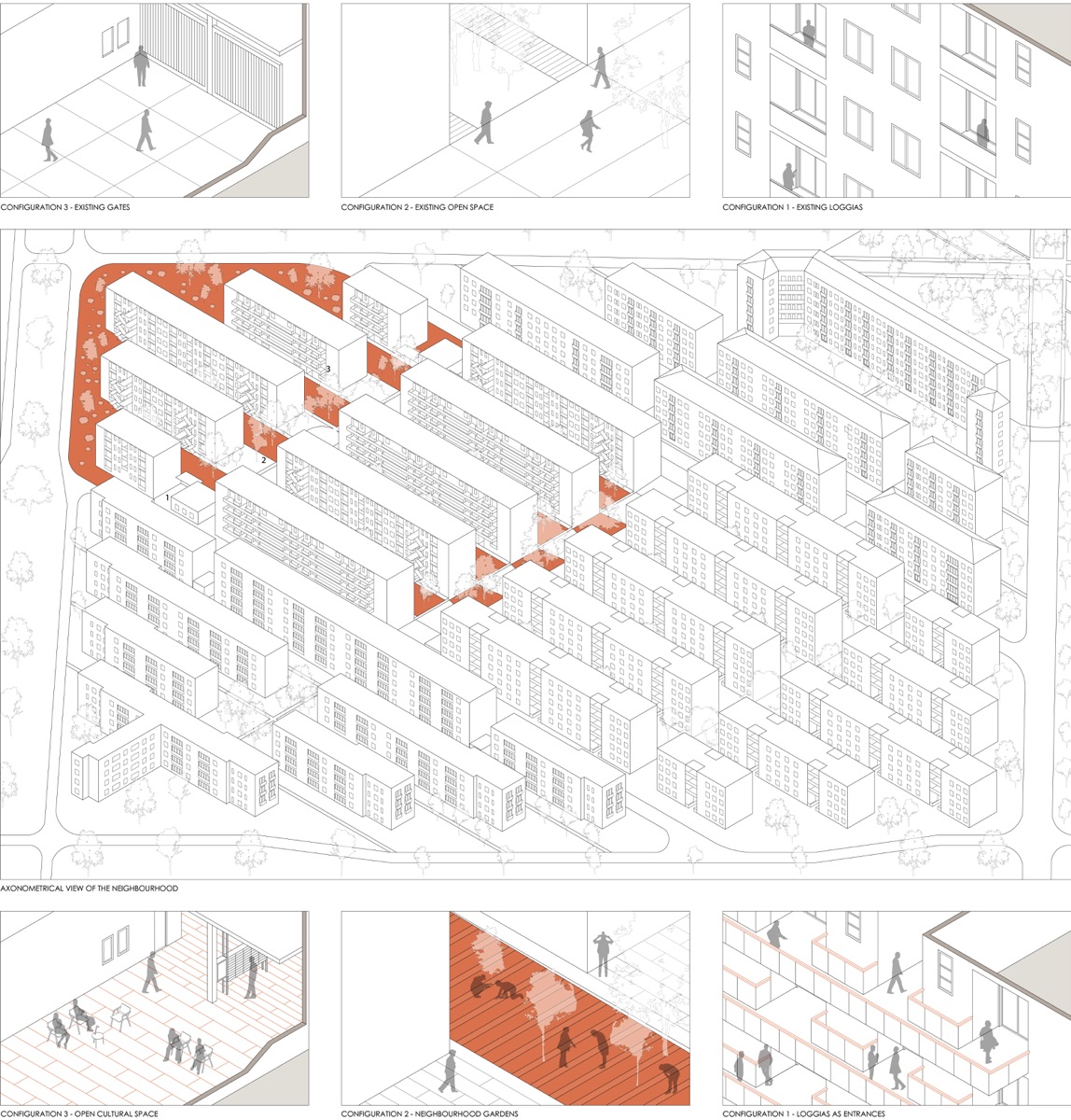

Pertanto occorre studiare proposte progettuali che mirano a riqualificare lo spazio aperto e costruito e la relazione tra di essi, attraverso la modifica del tipo di edificio e ripensando il sistema di distribuzione in modo da ristabilire la continuità con il contesto della consolidata città di Milano.

È utile suddividere gli interventi proposti su tre livelli, a seconda della componente sulla quale si agisce:

– negativo: spazio aperto a disposizione di aree verdi che hanno funzione di accogliere gli edifici;

– costruito: edifici residenziali composti dagli alloggi privati;

– ibrido: dispositivi di accesso al quartiere e di connessione con la rete stradale

Piazzale – Selinunte e assi verdi

La piazza rappresenta un giunto molto importante per la rete stradale all’interno dell’intero quartiere di San Siro. È collegata da strade alberate ad un sistema di piazze circostanti (a partire dal nord, in senso orario, ci sono Piazza Segesta, Piazza Monte Falterona, Piazza Fratelli Zavattari, Piazzale Brescia, Piazzale Siena, Piazzale Giuseppe Perrucchetti, Piazza Esquilino).

L’asse principale, che raggiunge il centro di Piazzale Selinunte, è una fondamentale intersezione che collega due punti opposti del quartiere e si divide in altre quattro strade minori che delineano i settori che compongono San Siro.

L’obiettivo del progetto è aumentare il livello di sicurezza per i pedoni che raggiungono la piazza dagli edifici.

Per questo, il livello stradale viene spostato ad un livello inferiore, collegandosi agli assi stradali tramite lievi pendenze.

La forma embrionale di vegetazione presente sulle connessioni lineari è oggetto di riqualificazione per l’innesto di una rete verde che riesca ad infiltrarsi tra gli edifici, unificandosi sotto un piano generale che possa essere caratterizzato in base alla sua posizione in continuità con il progetto complessivo.

Il lotto evidenzia una forte chiusura e resistenza verso l’esterno poiché il confine è segnato dalla presenza di una recinzione in cemento e metallo.

Sui due lati più corti del quartiere, Via Paravia e Via Zamagna, è possibile intravedere lo spazio interno e cercare di seguire la prospettiva creata dagli edifici.

Tuttavia, si tratta di un approccio labile, che induce l’osservatore a circumnavigare l’intero lotto, senza possibilità di fermarsi, scoraggiando ogni tipo di interesse per l’interno, che invece ha grandi potenzialità.

La rimozione di questo limite fisico, sostituito dalla progettazione della pavimentazione, rende il limite percettibile attraverso l’uso dello stesso materiale, annunciando così il cambiamento di spazio all’utente: dall’interno del quartiere alla strada che lo circonda.

Inoltre, per una maggiore caratterizzazione dello spazio residenziale, si propone l’inclusione di un basso corpo di piante, in modo da continuare a preservare una zona cuscinetto per le residenze, seppur più permeabile.

Spazi trasversali – Giardini Albini e Parco Micene

Considerando anche il lotto progettato dall’architetto Giulio Minoletti, è evidente il carattere unidimensionale del quartiere, dettato dal posizionamento degli edifici interrotto solo da tre assi trasversali: due inclusi nei rispettivi lotti edilizi e uno che funge da cerniera tra i due, attualmente identificabile come Via Private Micene.

Spazi altamente flessibili, definiscono luoghi comuni per il quartiere, attualmente mancanti.

Con il fine di enfatizzare l’interruzione prospettica, si prevede la formazione di tre assi con alta intensità boschiva, perseguendo la volontà degli abitanti.

Gli alberi, quindi, agiscono come copertura del terreno, promuovendo iniziative culturali, attività sportive, proteggendo luoghi di contemplazione lungo questi cordoni.

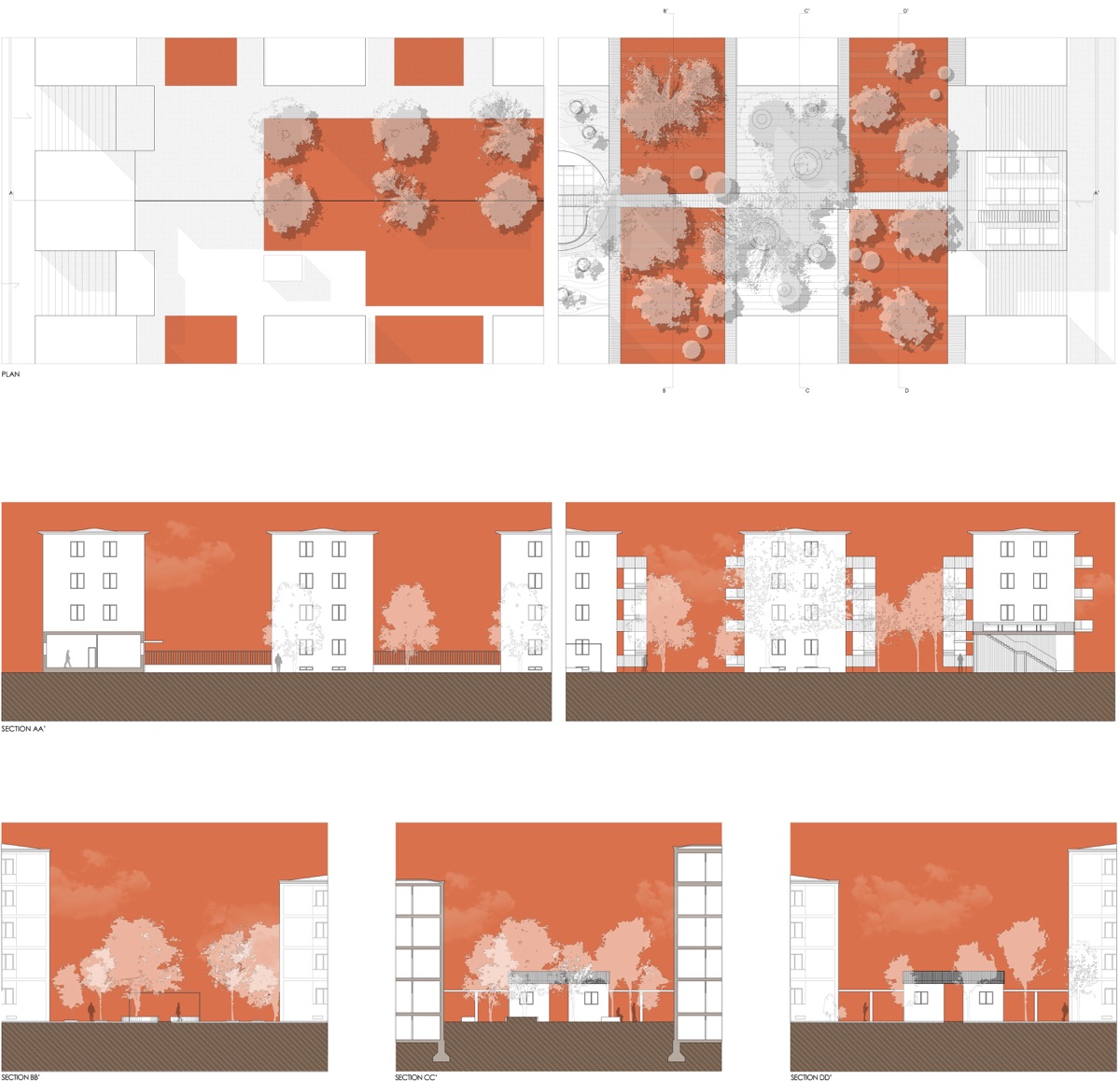

Modifica della tipologia

Attualmente, la distribuzione degli ingressi è configurata in una tipologia lineare: le scale servono quattro abitazioni per piano, per un totale di sedici o venti a seconda dell’altezza dell’edificio, che racchiude al suo interno da uno a tre moduli. Si accentua una contraddizione: da una parte c’è lo spazio collettivo comune che collega l’ingresso del quartiere con la distribuzione verticale degli edifici, dall’altra c’è una separazione delle scale e di conseguenza una riduzione delle relazioni.

In edifici come questi, che si prestano a una vivibilità tipica degli edifici con cortile interno, c’è la necessità di ripensare una soluzione per incoraggiare gli scambi culturali e le relazioni extra-condominiali. Si predilige una distribuzione a ballatoio, che possa servire gli appartamenti, collegandoli attraverso le logge attualmente presenti.

Poiché le logge sono spazi successivamente chiusi dagli utenti e utilizzati come deposito, con l’aumento dello spazio disponibile per gli abitanti (per evitare alloggi sottodimensionati e dare qualità e dignità allo spazio), le logge sono un’opportunità per accedere alle abitazioni private, creando uno spazio più piccolo e privato, dalla galleria alla porta d’ingresso che collega la sfera privata a quella pubblica.

Dal punto di vista architettonico, con l’intento di rispettare gli aspetti formali degli edifici del tardo ’30, il ballatoio è distante 70 centimetri dalla facciata, in modo da non interrompere la lettura della stessa.

Per questo, è costituita da una “membrana”, composta da rete metallica facilmente lavorabile e adatta alla conformazione del parapetto (altezza 1,2 metri dove ci si aspetta la vista panoramica, 1,0 metri dove ci si aspetta il passaggio).

Spazi culturali “Portineria 1 e 2”

La modifica della tipologia comporta di conseguenza un svuotamento delle scale esistenti. Dopo la ricostruzione dei soffitti, il progetto prevede il riutilizzo di questi spazi per collegare le due elevazioni dell’edificio, creando un flusso continuo e valorizzando un senso prospettico, poiché questi spazi sono lunghi 10 metri. Le funzioni che caratterizzano questi luoghi sono tre:

Per un migliore controllo e amministrazione degli edifici, ci sono due portinerie che precedentemente ospitavano anche la dimora dei custodi. L’ingresso al quartiere, quindi, avveniva e avviene ancora attraverso due cancelli posti ai lati. È intenzione del progetto utilizzare gli stessi edifici per accentuare l’ingresso al quartiere. In questo modo, data la predisposizione della struttura (muri portanti perimetrali), è possibile aprire un cancello di connessione consentendo il riutilizzo degli spazi attualmente di fronte ai cancelli d’ingresso. Si tratta di riconfigurare un intero sistema di spazi, che collegati tra loro costituiscono una complessità ordinata, generando connessioni tra gli abitanti del quartiere. In particolare, la portineria si configurerebbe attraverso un insieme di spazi culturali.

Riflessione

Per garantire il successo di un intervento progettuale, è fondamentale considerare attentamente le realtà presenti nel luogo in cui si opera, analizzando in modo approfondito tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Questa attenzione alla contestualizzazione evita di creare un progetto poco funzionale e inadatto al continuo cambiamento del modo di vivere lo spazio residenziale e urbano.

Un approccio attento e consapevole alle caratteristiche specifiche del contesto consente lo sviluppo di soluzioni in sintonia con le esigenze degli abitanti e delle comunità locali, considerando non solo gli aspetti fisici e architettonici, ma anche le dinamiche sociali, culturali ed economiche.

La creazione di spazi abitativi e urbani rispondenti alle reali richieste delle persone residenti evita ulteriori problemi e sfide future.

Le proposte progettuali devono essere quindi flessibili e capaci di adattarsi alle mutevoli circostanze, garantendo una vivibilità duratura e un ambiente sostenibile per le generazioni future.

Bibliografia

– Bazzanella L., Giammarco C., Progettare le periferie, Celid, Torino ottobre 1986

– Bucci F.(edited by), The Italian Debate 1940s-1950s. An Anthology, FrancoAngeli, Milano 2018

– Bucci F., Periferie e nuove urbanità, Mondadori Electa spa, Milano 2003

– Caniggia R., Maffei G. L., Composizione architettonica e tipologia edilizia, Il progetto nell’edilizia di base, Marsilio Editori, Venezia 1984

– Caniggia R., Maffei G. L., Lettura dell’edilizia di base, Marsilio Editori, Venezia 1995

– Cerasi, M., Lo spazio collettivo della città: costruzione e dissoluzione del sistema pubblico nell’architettura della città moderna, prefazione di Ludovico Quaroni, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1979

– Cognetti F., Padovani L., Perchè (ancora) i quartieri pubblici. Un laboratorio di politiche per la casa, FrancoAngeli – Collana del DAStU, Politecnico di Milano, Milano 2018

– Consonni G., Meneghetti L., Tonon G. (a cura di), Piero Bottoni. Opera completa, Fabbri, Milano 1990, pp.292 – 296

– Corradi, E., Pieghe: tra spazi interstiziali e oggetti residuali, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2018

– Gambirasio G., Guiducci R., La Pietra U., Menghi R., Da periferie a città, Ricerche per la qualificazione delle periferie, Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario, Milano 1990, p. 232-237

– Grandi M., Pracchi A., Guida all’architettura moderna, edizione completa sulla riproduzione del volume pubblicato da Zanichelli, Novembre 1980, Milano 2008

– Guiducci R., Periferie tra degrado e riqualificazione, Bianchi E., Perussia F., Scramaglia R., Scotti M. (in collaborazione con), FrancoAngeli s.r.l., Milano 1991

– Pagano G., Costruzioni – Casabella, n. 178, anno XV, ottobre 1942

– Pugliese R. (a cura di), La casa popolare in Lombardia 1903 – 2003, Edizioni Unicopli, Milano 2005, pp. 102, 103, 106, 107

– Sciascia A., Tra le modernità dell’architettura, la questione del quartiere Zen 2 di Palermo, L’Epos Società editrice, Palermo 2003

– Secchi B., La città dei ricchi e la città dei poveri, Editori Laterza, Bari 2013

– Staid A., Abitare illegale, Etnografia del vivere ai margini in Occidente, Milieu Edizioni, Milano 2017