La città, e a scala minore il quartiere, sono pensati dal progettista come luogo capace di permettere connessioni, intensificare gli scambi tra esseri umani e avere l’aggregazione come obiettivo finale, per poter raggiungere la buona riuscita di un intervento architettonico o urbanistico.

Le strade, le piazze, i parchi e ogni altro genere di spazio interstiziale presente tra le abitazioni, si identificano come spazio ideale per la creazione di legami.

La “macchina per abitare”, così come Le Corbusier definisce la casa, è quel luogo che ha il compito di proteggere una persona dai pericoli esterni, essere sfondo delle sue azioni, ambiente in cui l’essenza di ogni singolo individuo può esprimersi.

Definizione che, al giorno d’oggi, dovrebbe essere adattata ai nuovi paradigmi della vita sociale contemporanea.

Ampliando il concetto, la casa dovrebbe includere tutti gli spazi, siano essi anche esterni, quindi non solo compresi tra muri e solai, vitali per lo svolgimento delle attività giornaliere, che vanno a completare il ciclo quotidiano di interazioni sociali.

Come scrive l’antropologo Francesco Remotti, “l’abitare è un faticoso compromesso tra l’esigenza di intimità e di condivisione e quella di aprirsi al mondo che sta fuori; un punto di precario equilibrio tra la chiusura e l’apertura, tra il raccoglimento nell’intimità di un “noi” o di un “io” e l’aprirsi alla relazione sociale.” [Staid, 2017, p. 20]

Uno sguardo ravvicinato

Alla luce delle precedenti premesse, richiamano all’attenzione tutti quei quartieri problematici, fabbricati nel secolo scorso, in cui il principio che ha portato alla loro edificazione si è risolto in un processo incalzante di degrado socio – culturale e architettonico.

È il caso del quartiere Gabriele D’annunzio, lotto facente parte dell’area San Siro (Milano), edificato negli anni 1938 – 41 su progetto di Franco Albini, Renato Camus e Giancarlo Palanti, incaricati dall’Istituto Fascista Autonomo Case Popolari di Milano, in linea con la richiesta di quel preciso momento storico.

Il quartiere, elemento esemplare di un insieme molto più ampio, presenta numerose problematiche legate al cambiamento inesorabile avvenuto durante gli anni.

È sempre più necessaria, quindi, la risoluzione di questi aspetti critici attraverso un intervento progettuale radicale, che agisca in contrasto con il contesto, modificando gli schemi esistenti, “le forme [che] devono essere compatibili per le funzioni, che devono offrire spazi favorevoli a rispondere a nuove esigenze.” [Belgiojoso, 1986].

Si auspica, in tal modo, la modifica degli assiomi della società, modificando i paradigmi dell’architettura.

Quest’ultima, riveste il ruolo di dettatrice di regole che impostano i movimenti umani, come il teatro per l’attore.

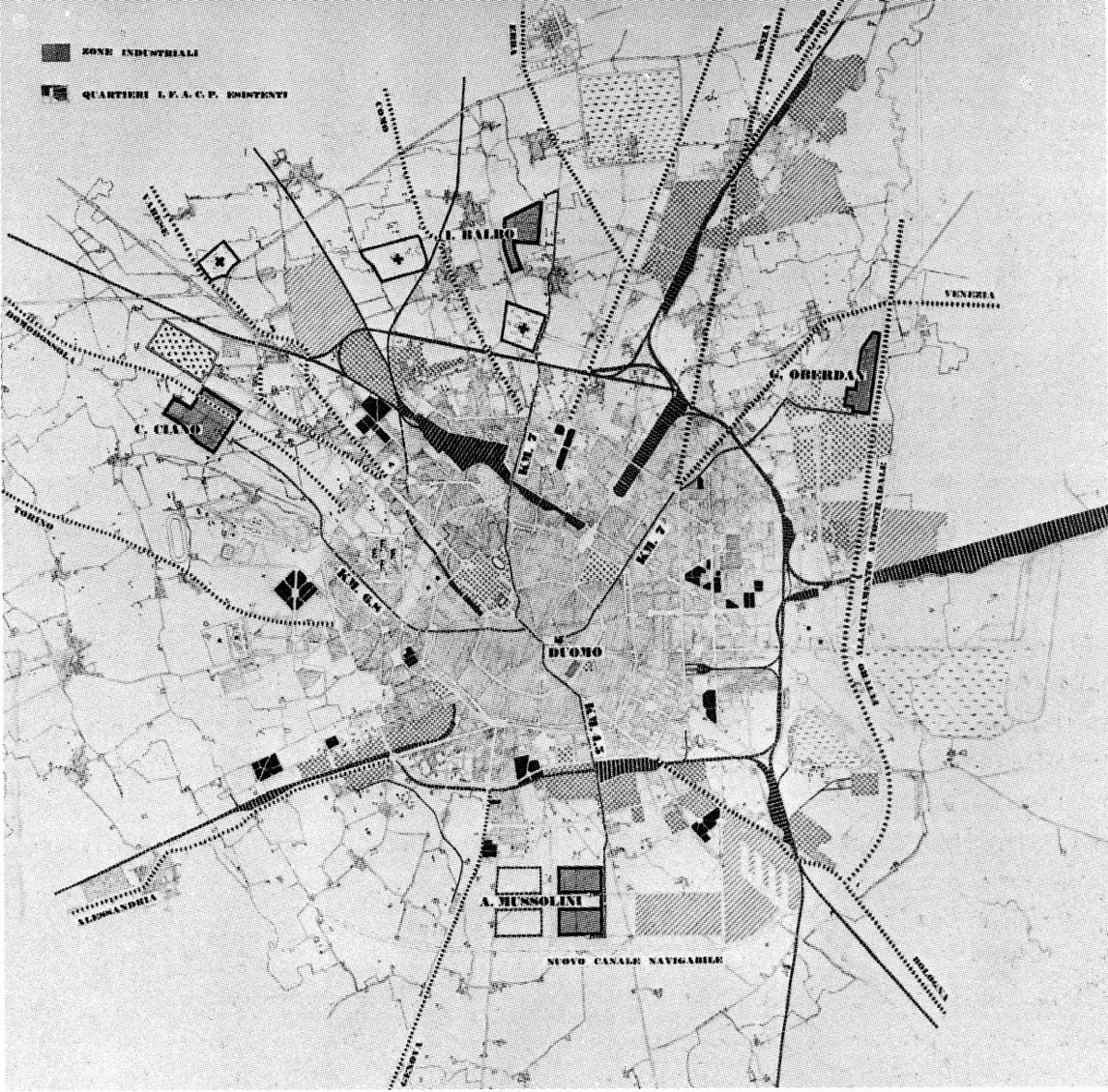

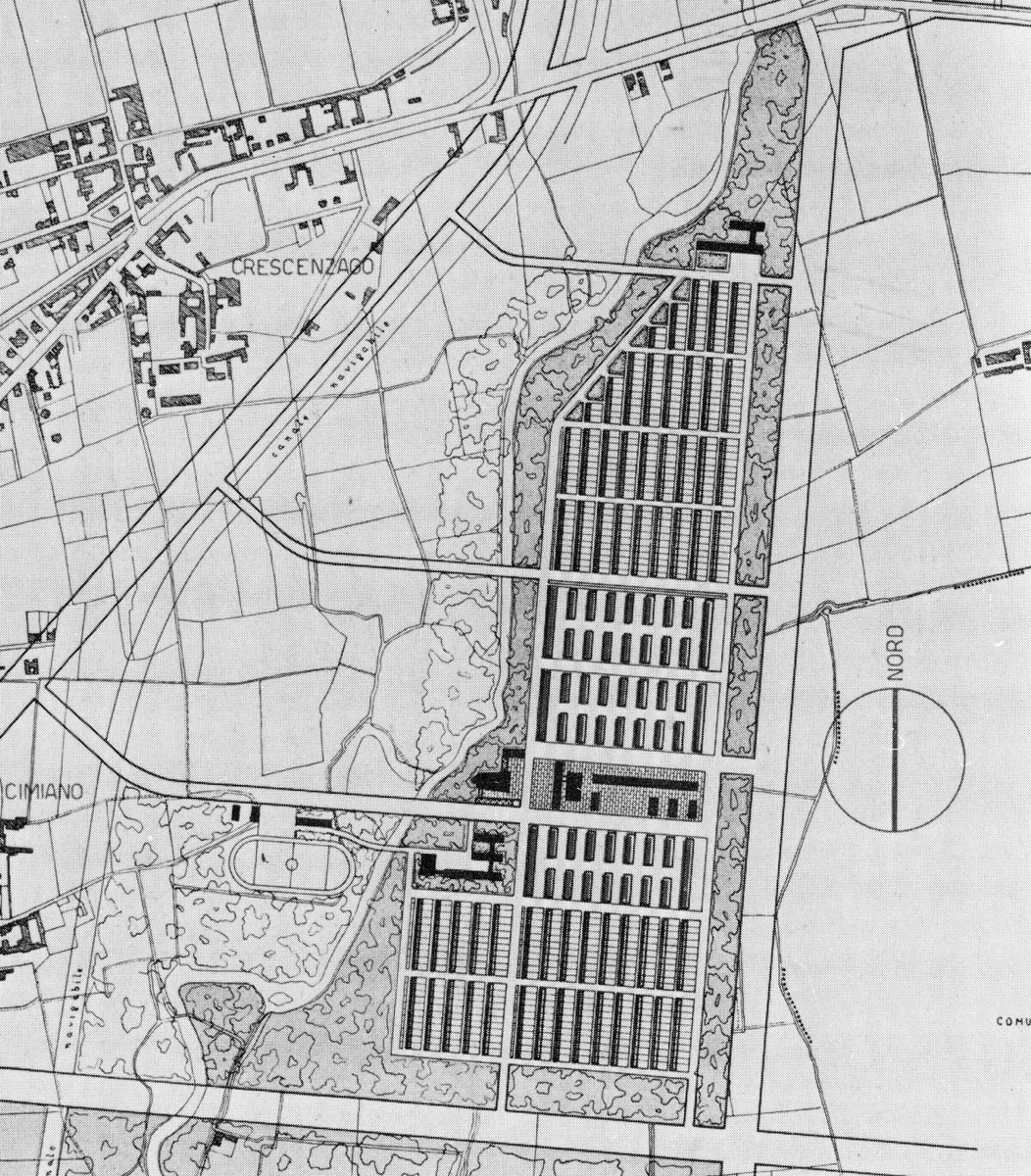

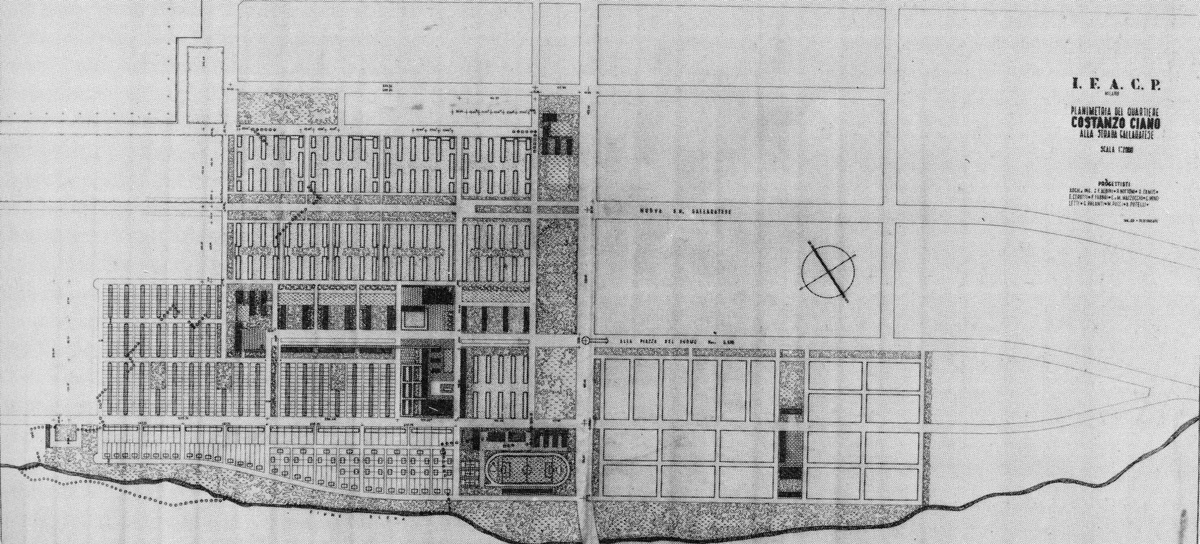

Il posizionamento dei quattro quartieri nell’intorno di Milano

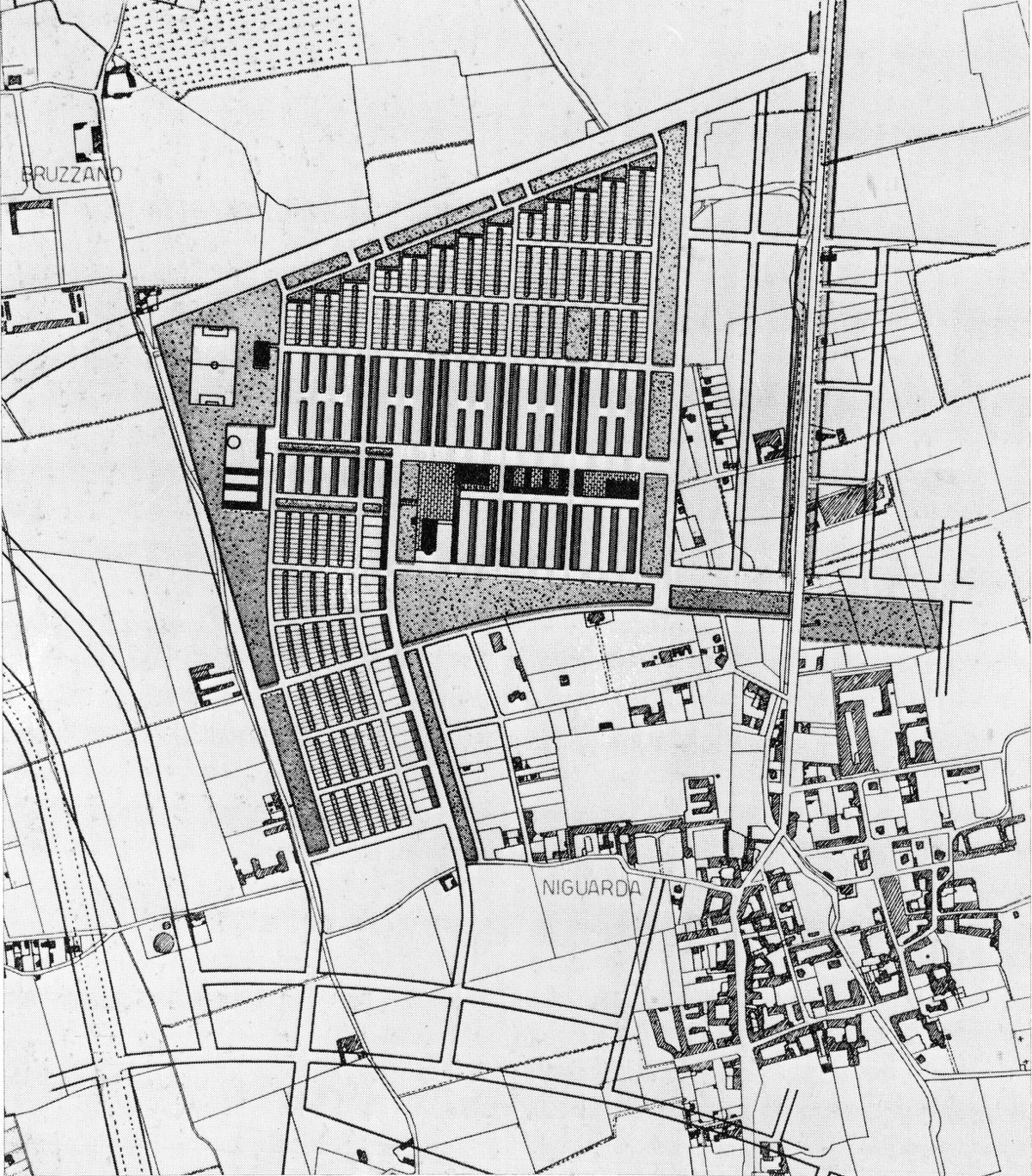

Quartiere Italo Balbo, masterplan

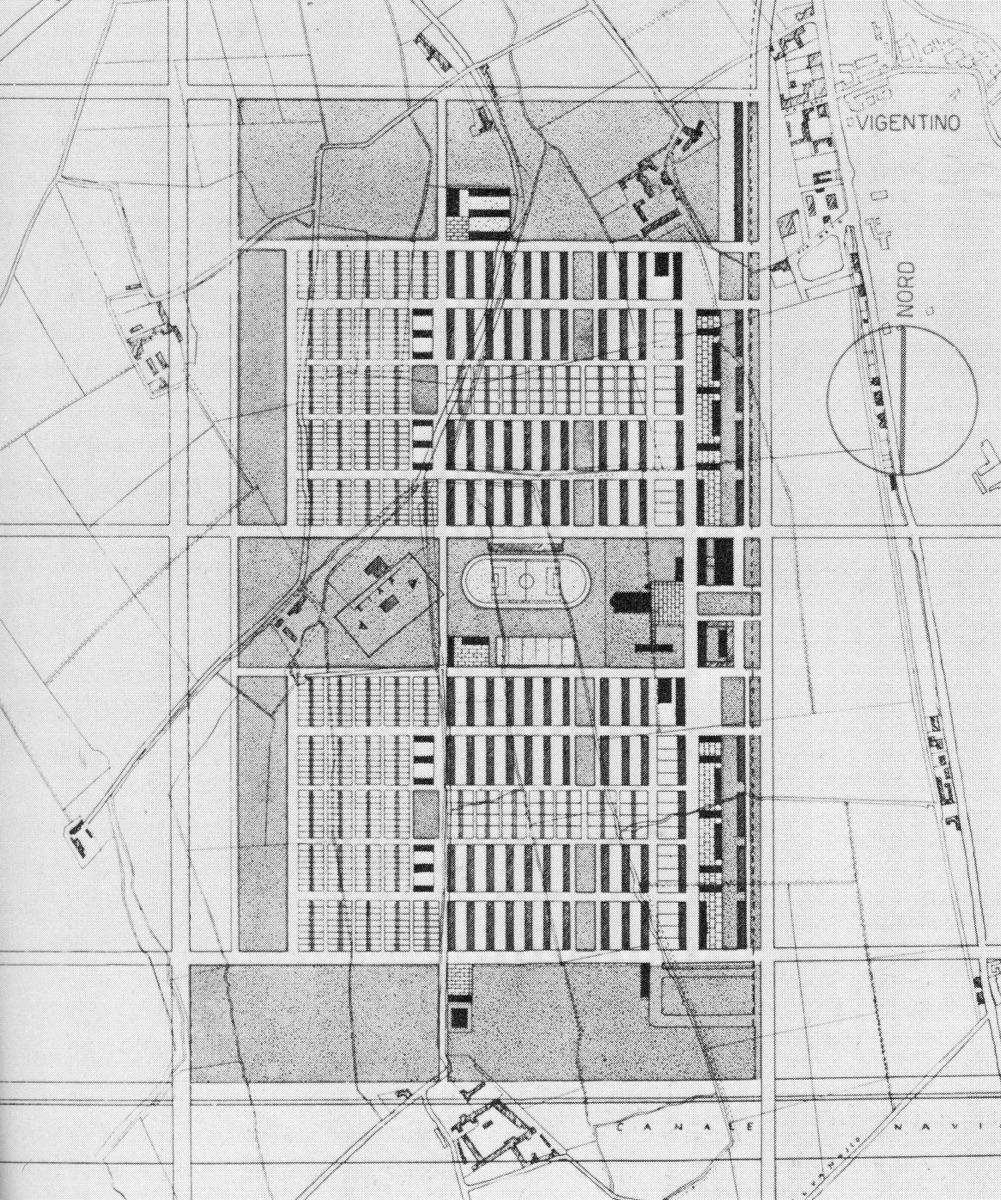

Quartiere Arnaldo Mussolini, masterplan

Quartiere Guglielmo Oberdan, masterplan

Quartiere Costanzo Ciano (II versione), masterplan

Nello specifico, quando si tratta di aree così fragili si parla di zone “suburbane”, o per lo meno tali quando sono state create e del loro stretto rapporto-contrasto con il centro della città, evidenziando due caratteri principali: aspetto fisico del luogo e socio-culturale.

È rilevante, quindi, analizzare la parola “integrazione” la quale presenta un doppio valore:

per l’eterogeneità presente degli abitanti (per condizione sociale, economica, culturale) avrebbe potenziale nel creare un luogo vivo di scambi e crescita;

allo stesso tempo se si parla della “percezione di integrazione” il carattere assume automaticamente una accezione negativa, definendo così una vera e propria antitesi nella parola stessa.

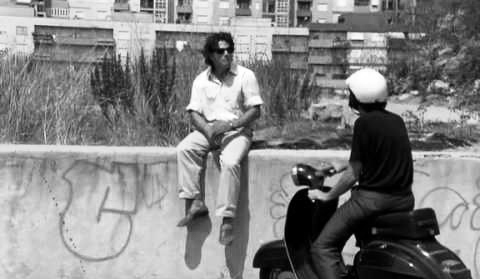

Esperienza diretta: una mattinata a San Siro

La visita al quartiere ha generato una forte impressione, da cui sono nate alcuni spunti e intenzioni progettuali.

Vi è un limite quasi insormontabile, sia fisicamente che socialmente costituito soprattutto dal risultato dell’opinione pubblica nei confronti di questo quartiere. Anche Nanni Moretti lo racconta in una scena del film “Caro diario” attraverso uno scambio di battute: nota infatti che il quartiere di Spinaceto (in questo caso a Roma) non appare come gli è stato raccontato.

Fotogrammi dal film “Caro Diario”, Nanni Moretti, 1993

Le recinzioni, le logge chiuse, le strade vuote, le auto parcheggiate che creano un secondo muro, portano l’osservatore in una dimensione surreale: sembra di osservare una città diversa, una città nella città, non la Milano nell’immaginario collettivo, o almeno non quella che viene pubblicizzata.

Con il seguente concetto si racchiude la fotografia che si scatta attraverso i proprio occhi:

Come la lebbra, la peste e il vaiolo, la paura del povero, dello straniero, del nomade, del diverso ha spesso originato la richiesta di specifiche politiche di esclusione, di controllo, di allontanamento o di internamento, che il più delle volte hanno portato anche alla ricerca ossessiva e alla stigmatizzazione di determinati gruppi sociali. [Secchi 2013, p.21]

Lo stigma diventa superiore a una politica di condivisione. La politica di polarizzazione dei nuovi quartieri, della loro specificità funzionale, ha facilitato, forse involontariamente, l’attuale condizione di degrado sociale.

In tal modo si identifica il contesto politico e sociale dei primi quattro decenni del Novecento. La produzione in campo edilizio subisce un notevole incremento, si assiste a una crescita esponenziale della costruzione di edifici.

In questo periodo, un modo per poter praticare l’architettura, per poter cambiare l’assetto di una città, era rappresentato dai concorsi indetti dall’IFACP. Tra i tanti, gli stessi Franco Albini, Renato Camus e Giancarlo Palanti si occuparono dei quartieri Fabio Filzi, Ettore Ponti e il citato Gabriele D’annunzio di Milano; quest’ultimo parte di un’area molto più vasta, divisa in due quadranti (Quartiere Milite Ignoto e Quartiere Baracca).

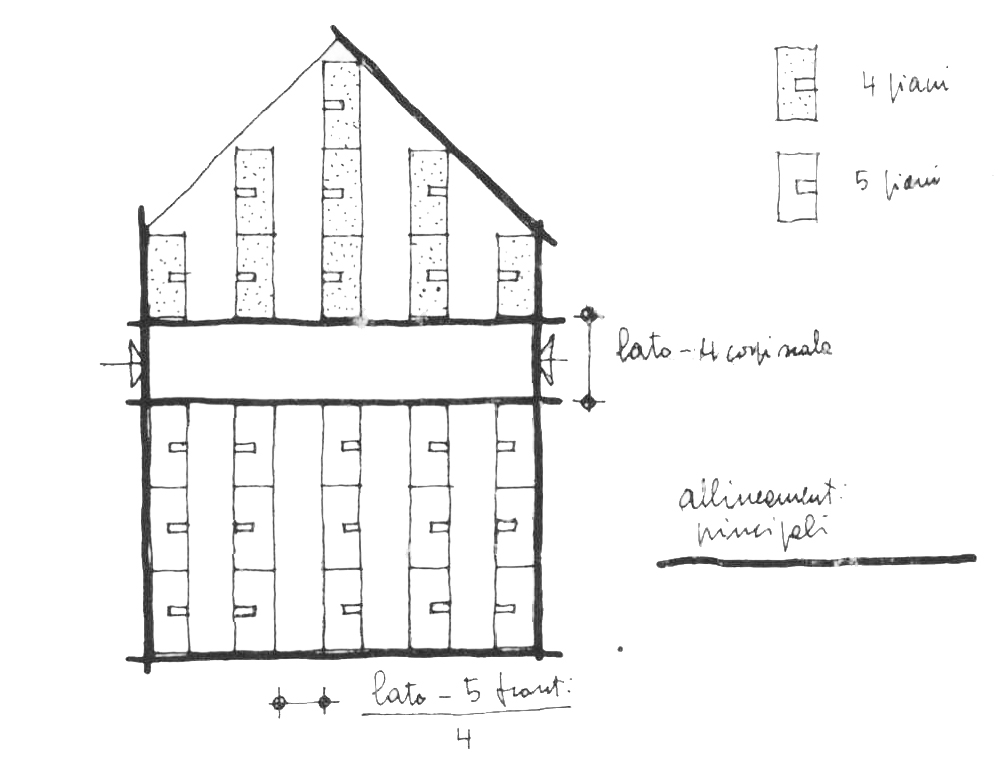

Date le varie applicazioni ai diversi luoghi di intervento urbano, si radica un metodo teorico generale da utilizzare come manuale di regole estetiche e funzionali, per garantire gli standard minimi di forma e abitabilità.

Tuttavia, oggi questi elementi sono critici a causa delle problematiche emergenti che non soddisfano gli standard attuali.

Con l’evoluzione della società e il conseguente superamento di alcuni modi di concepire l’abitazione, questi paradigmi si sono esauriti in situazioni di minaccia per la vita sociale. L’architettura non corrisponde all’evoluzione della società, che richiede continui aggiornamenti, politiche di allineamento agli standard contemporanei, dovuti al cambiamento del modo di vivere.

Precisamente, questi quartieri sono composti da uno spazio privato (le case che oggi sono troppo strette per essere vissute), e da uno spazio collettivo che dovrebbe facilitare la condivisione di momenti di vita quotidiana e favorire la conoscenza del bagaglio culturale del quartiere.

Sarebbe opportuno enfatizzare il rapporto paritario tra unità abitative e spazio urbano come facce di una stessa medaglia.

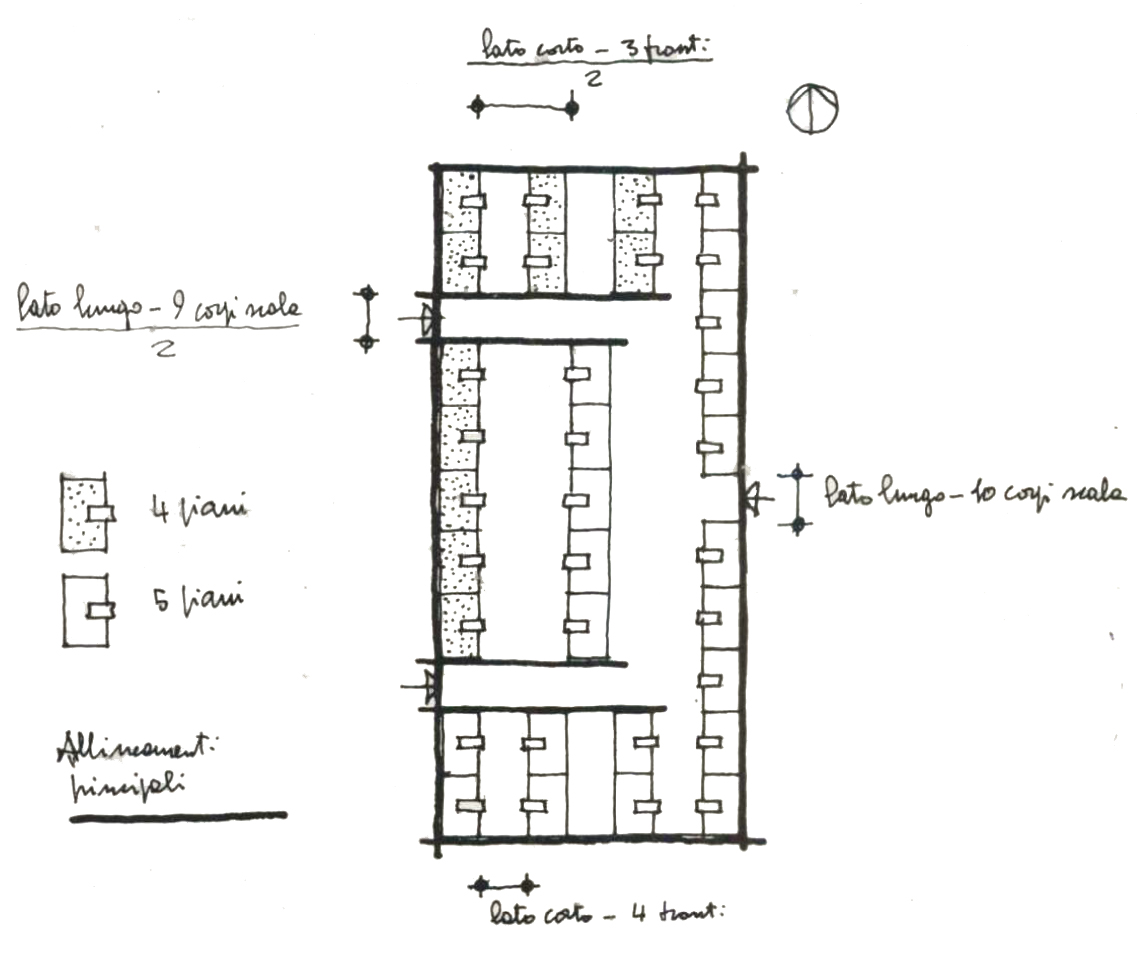

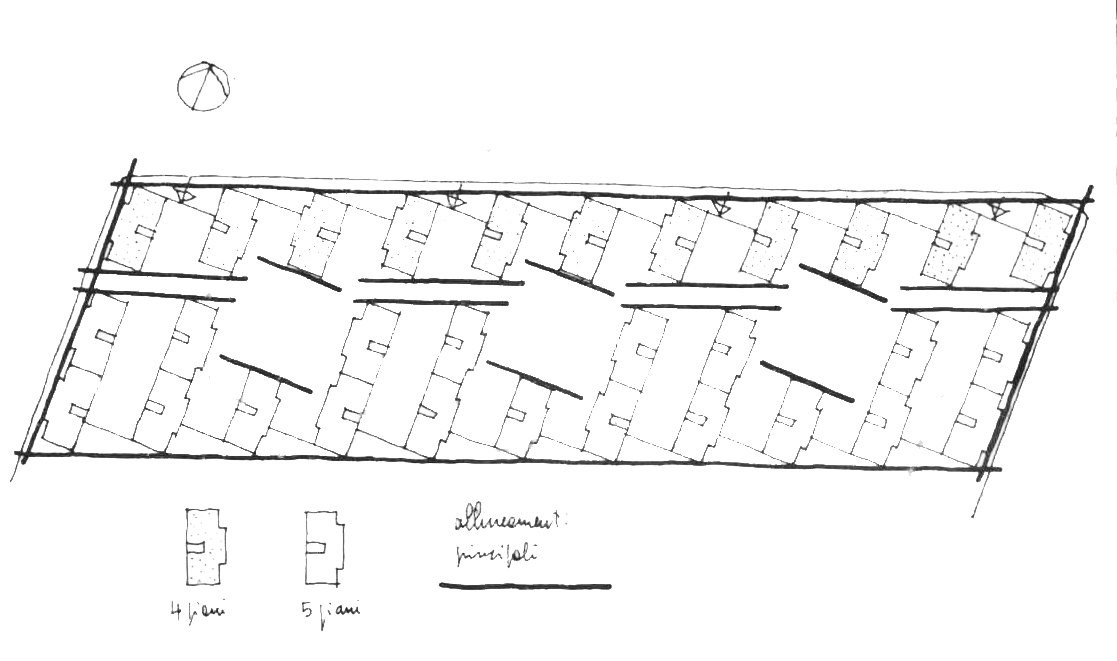

Schemi planimetrici dei quartieri Gabriele D’annunzio, Fabio Filzi, Ettore Ponti

Foto attuali del quartiere Gabriele D’annunzio

Il legame tra prefabbricazione e modo di vivere

Per comprendere meglio il fenomeno della massiccia produzione edilizia che ha avuto luogo in Italia dall’inizio del XX secolo, è utile approfondire lo studio attraverso l’etnografia delle popolazioni che vivono ai margini in Occidente, nel resto del continente europeo e nel mondo. Esse sono accomunate da una condizione socio-economica precaria, che spinge le persone a cercare una soluzione adatta alle loro esigenze, partendo dalla richiesta di avere il diritto a uno spazio privato, che possa difenderle dall’esterno.

La componente razionalista, in Italia e all’estero, guida la produzione edilizia di questo periodo, formata da caratteristiche generali quali la prefabbricazione dei materiali, la produzione in serie di componenti strutturali, il radicamento dell’uso del cemento armato.

In Germania, dal 1949 al 1958, vi fu una massiccia produzione di appartamenti e case popolari (circa quattro milioni e mezzo di unità), trainata dalla ripresa economica del dopoguerra. Il risultato fu un’espansione urbana di grande impatto con alloggi che vengono differenziati in base alla condizione socio-economica dell’utente.

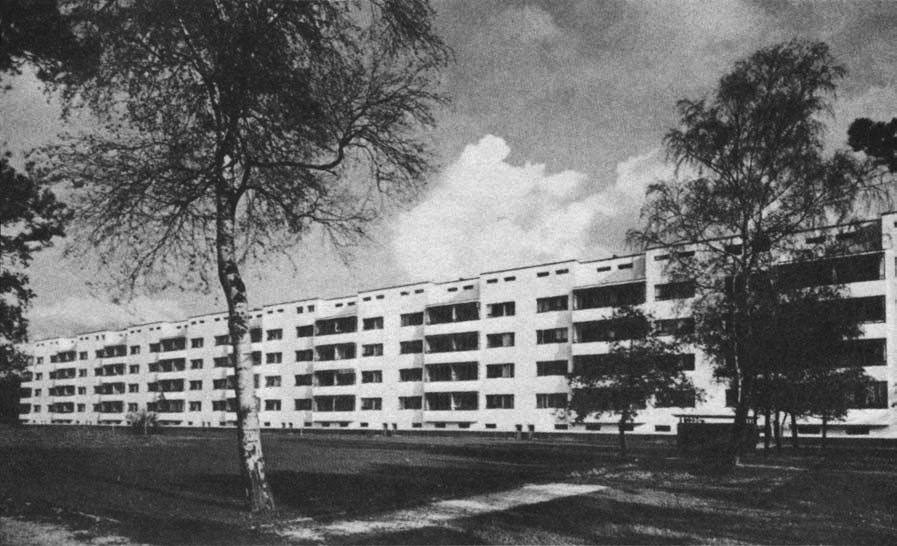

La Siedlung, infatti, ha definito le nuove periferie della Germania dei primi decenni del ‘900, basandosi sul principio dell’Existenzminimum, ottimizzando la superficie del suolo utilizzato e migliorando l’esposizione solare e il metodo di ventilazione. Ne sono un esempio il Weissenhof di Stoccarda (1927) e la Siemensstadt di Berlino (1930).

La capitale tedesca ospitava anche una serie di esempi di edilizia sociale in stile brutalista, tra cui la “Berlino tipo” di Le Corbusier. Simile all’altra Unité d’Habitation dello stesso tipo (Marsiglia 1947 – 1952), ospita 530 appartamenti su 17 piani, non riuscendo però a soddisfare l’elevata domanda di alloggi dell’epoca (ci furono 3500 domande).

Anche in Francia, dove l’uso della prefabbricazione è iniziato alla fine del 1800 e le teorie della modernizzazione sono state accelerate per ridurre l’enorme impiego di manodopera richiesto dallo sviluppo urbano, si assiste a un’espansione della città, oltre il centro storico nella cosiddetta “Banlieue” parigina, costituita anche da edifici di straordinaria ricerca ingegneristica.

Come ogni altra nazione europea, anche la Finlandia ha dovuto affrontare il suo problema abitativo, un problema nato con la crescita della popolazione e l’afflusso in massa dalle campagne ai centri industriali.

In questo caso, il progresso edilizio deve tenere conto dei cambiamenti climatici e ridurre al minimo il disagio dovuto all’escursione termica che caratterizza il clima finlandese.

Guardando a un contesto extraeuropeo, in Israele c’è stata una costruzione dell’intero Paese, dalle fondamenta, dai servizi di base, poiché questa nazione è nata dall’incontro di persone ebree provenienti da diverse parti del mondo.

Siemensstadt, Berlino, foto d’archivio

Weissenhof, Stuttgart, foto d’archivio

Data la storia recente del Paese, il decennio tra il 1934 e il 1944 è stato testimone di un’espansione della città di Tel Aviv da parte di immigrati che avevano vissuto nella Germania nazista, fuggendo oltreoceano per motivi religiosi. Il loro background culturale privilegia lo stile Bauhaus per la costruzione di abitazioni.

Tuttavia, il problema consistente e continuo della mancanza di alloggi portò a un’accelerazione dei tempi di costruzione, arrivando a preferire l’edilizia pubblica a quella privata. Tra il 1949 e il 1960 è stato costruito oltre il 70% degli alloggi del Paese.

Diversa, negli Stati Uniti, è la modalità di risposta alla crescita demografica delle città. Un caso esemplare è quello della città di Washington, che con il “Piano 2000” prevede la costituzione di venti città satellite, che miglioreranno le condizioni di vita degli abitanti, sottraendoli alle malsane condizioni di vita dei sobborghi. Ogni città satellite (la prima è stata Reston), stabilisce un rapporto di coesistenza con il sistema del verde.

Alla vegetazione è quindi affidato il compito di migliorare l’immagine della città e la percezione del contesto abitativo da parte degli utenti.

Unitè d’habitation di Marsiglia vista da sud-est.

Quartiere Nanterre (nord-ovest di Parigi), costituito da 700 appartamenti

È possibile, quindi, rilevare i fattori comuni e le principali soluzioni adottate in diversi Paesi del mondo che, nel XX secolo, si sono trovati ad affrontare un grave problema di carenza residenziale, dovuto al massiccio spostamento della popolazione verso le città (poli produttivi).

Tuttavia, questo tipo di problema esiste ancora in epoca contemporanea, evolvendo in altre tipologie formali.

L’abitazione, purtroppo, pur essendo identificabile come un diritto primario dell’essere umano, non è posseduta da molti. La risposta che ne deriva è l’appropriazione dello spazio in modo informale, la costruzione di un ambiente in cui identificarsi.

Fenomeni di squatting, il desiderio di riscattare la propria dignità sono i principi fondanti di questi processi che producono forme di vita alternative.

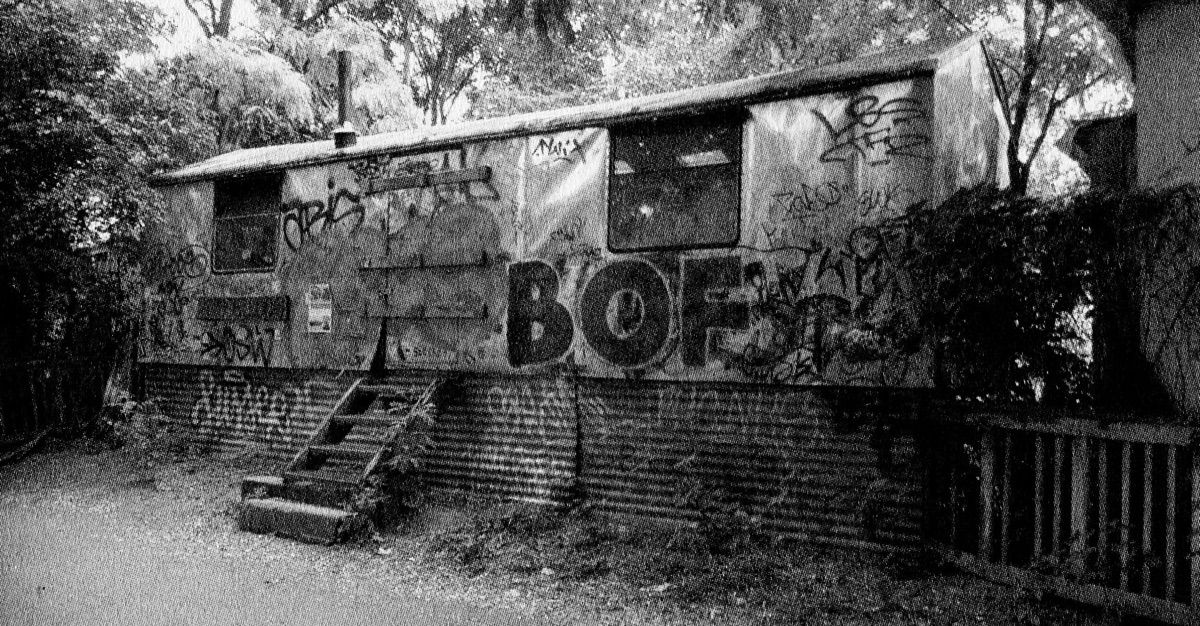

In Italia si assiste alla formazione di villaggi autogestiti, Comuni caratterizzati da un forte senso di comunità; all’estero ci sono le corrispondenti Wagenplatz o ecovillaggi, basati sul rispetto dell’ambiente.

Wagenplatz, Germania

Wagenburg, Lohmühnlestraße, Berlino

Ritratto della vita in strada, Berlino

Wagenburg, Lohmühnlestraße, Berlino

Il dinamismo del binomio “architettura-società”

Siamo abituati a chiamare “casa” quel luogo formato da una porta da aprire, una stanza da attraversare, una finestra rivolta verso l’esterno. In tempi recenti, questo concetto viene superato, meglio identificato con una zona di comfort, un luogo non sempre riconoscibile in un edificio, ma una circostanza in cui “ci si può sentire a casa”.

Con l’avanzare della globalizzazione, e quindi dell’incontro tra culture attraverso le relazioni sociali, si assiste a una proliferazione di interazioni, a un diverso modo di concepire gli spazi.

Per un bambino la casa può essere il parco dove giocare con gli amici, per un’anziana signora la panchina su cui passa il tempo a osservare. Ma non si tratta di semplici azioni, bensì di modi di vivere un luogo, l’ambiente circostante.

È visibile anche nell’urbanistica americana, dove le grandi autostrade tagliano fuori dalla città i sobborghi abitati per lo più da minoranze etniche, che un certo tessuto morfologico cerca di controllare le connessioni sociali, a volte adattandosi agli spazi progettati, a volte rompendo gli schemi con innesti in luoghi informali.

È urgente intervenire, cercando di formalizzare questi spazi, di riconoscerli. Il linguaggio formale, infatti, non è più adatto a soddisfare determinate esigenze: il risultato è l’evoluzione delle forme sociali e allo stesso tempo l’interruzione dello sviluppo del contesto, portando il sistema al fallimento.

È nella natura degli esseri umani, definirsi attraverso le relazioni con gli altri individui, trasformare di conseguenza la realtà che li circonda, attraversando un processo di rinnovamento contemporaneo a quello architettonico.

Ci riferiamo a strutture date e le sovvertiamo.

L’architetto, del resto, opera azioni di grande importanza. Definisce, separa, distanzia, unisce, apre, dimensiona, specifica un luogo, gli dà un’identità. Ma questa identità sarà sempre fittizia, non corrispondente nella sua totalità alla realtà, perché manca dell’ultimo e più importante tassello: il fattore dinamico della società.

Di conseguenza, l’architettura ha la delicata funzione di riscattare un luogo, di liberarlo dalle sue sovrastrutture. Diventa un mezzo di espressione del luogo stesso, una modalità attraverso la quale la società si lega a un determinato periodo storico, un “elemento di progresso, di servizio e di forza culturale” per “ottenere un miglioramento delle condizioni di vita e una maggiore libertà culturale” .

[Gambirasio 1990, p. 14].

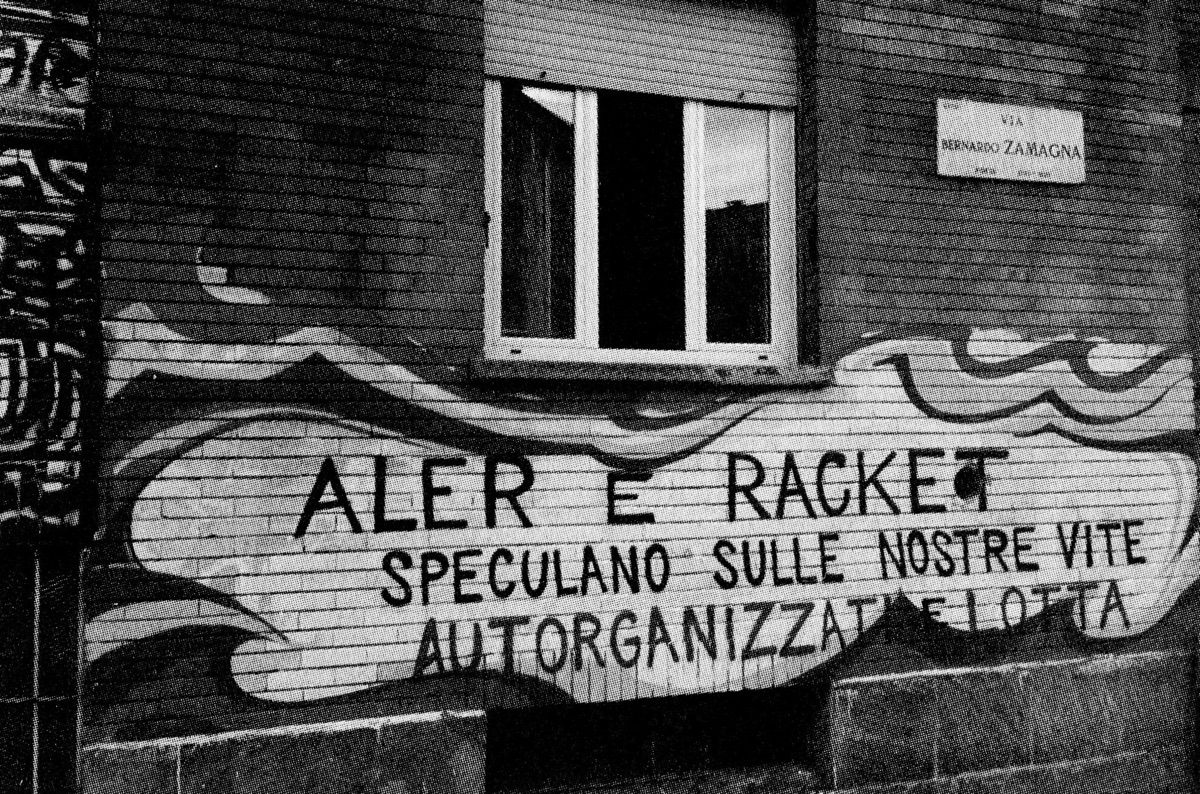

Casa occupata a Milano

Giornale dell’Hausbesetzer

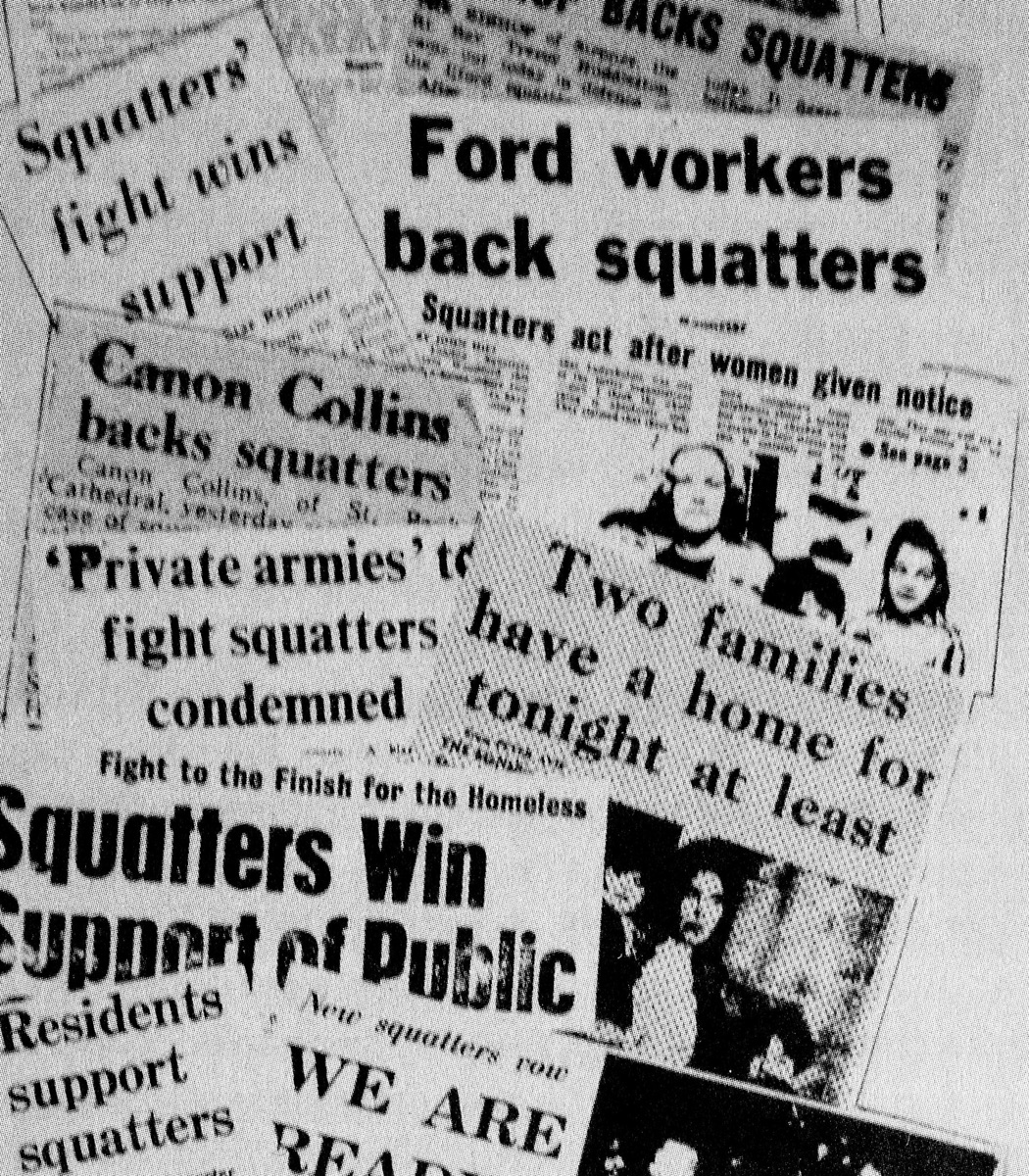

Stampa inglese sui movimenti di squatters

Muri del quartiere Ticinese, Milano

I quartieri popolari nacquero in un momento in cui la sensibilità verso questi temi soffriva a favore del regime politico. L’affermazione dell’individualità, la varietà delle personalità non trovavano ampio consenso, dando vita a una politica di soppressione che portò nel corso dei decenni a un’evidente frattura tra forme architettoniche e comunità. La manifestazione del rigore del periodo razionalista, attraverso l’affermazione di forme assolute, si riversa in un conseguente degrado socio-culturale.

Non è nell’essenza dell’architettura risolversi, quindi, in forme compiute.

È dovere dei posteri rimediare, o almeno continuare una politica di aggiornamento del sistema architettura – società.

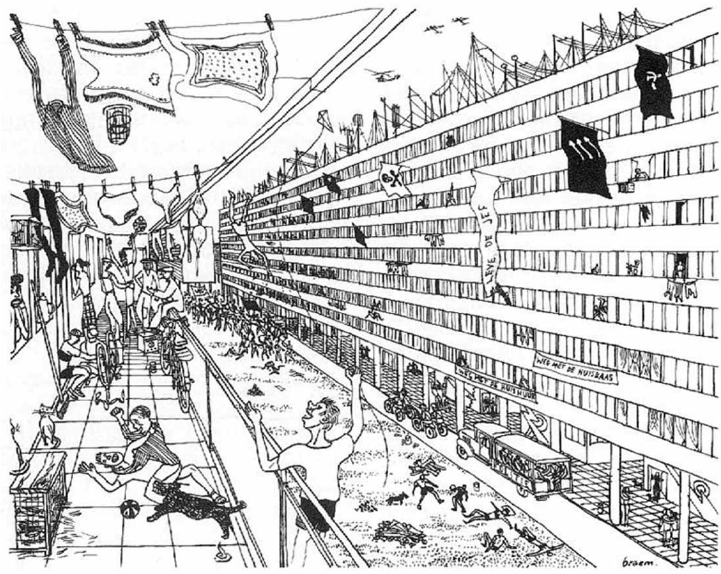

Illustrazione di Renaat Braem sulla percezione della realtà sociale

Riferimenti bibliografici

– AIRE (edited by), Ferri P. (in collaboration with), Recupero di quartieri storici di Milano, Società Editrice Edilizia Popolare, Milano 1993

– Bazzanella L., Giammarco C., Progettare le periferie, Celid, Torino ottobre 1986

– Belgiojoso L., Pandakovich D., Marco Albini – Franca Helg – Antonio Piva. Architettura E Design 1970 – 1986, Mondadori, Milano 1986

– Caniggia R., Maffei G. L., Composizione architettonica e tipologia edilizia, Il progetto nell’edilizia di base, Marsilio Editori, Venezia 1984

– Caniggia R., Maffei G. L., Lettura dell’edilizia di base, Marsilio Editori, Venezia 1995

– Cerasi, M., Lo spazio collettivo della città: costruzione e dissoluzione del sistema pubblico nell’architettura della città moderna, preface by Ludovico Quaroni, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1979

– Cognetti F., Padovani L., Perchè (ancora) i quartieri pubblici. Un laboratorio di politiche per la casa, FrancoAngeli – Collana del DAStU, Politecnico di Milano, Milano 2018

– DAStU, Territorio n. 71, FrancoAngeli, Politecnico di Milano 2014, pp.67 – 120, 130 – 133

– Grandi M., Pracchi A., Guida all’architettura moderna, expanded edition on reproduction of the volume published by Zanichelli, nov 1980, Milano 2008

– Guiducci R., Periferie tra degrado e riqualificazione, Bianchi E., Perussia F., Scramaglia R., Scotti M. (in collaboration with), FrancoAngeli s.r.l., Milano 1991

– LeGates R. T., Stout F., The City reader, First published in 1996, Fourth edition, Routledge, Abingdon 2007

– Pagano G., Costruzioni – Casabella, n. 178, anno XV, ottobre 1942

– Pugliese R. (edited by), La casa popolare in Lombardia 1903 – 2003, Edizioni Unicopli, Milano 2005, pp. 102, 103, 106, 107

– Secchi B., La città dei ricchi e la città dei poveri, Editori Laterza, Bari 2013

– Staid A., Abitare illegale,