“L’architettura è una serie di eventi successivi che lo spirito cerca di trasmutare attraverso la creazione di relazioni precise e travolgenti che fanno scaturire sensazioni psicologiche profonde, un diletto spirituale si sente leggendo la soluzione, una percezione di armonia arriva a noi dalle qualità matematiche che uniscono ogni elemento del progetto. Ma come si riceve una sensazione architettonica? Con l’effetto delle relazioni che percepisci”

Le Corbusier. Il maestro del purismo architettonico e del beton brut. È così che solitamente, e correttamente, viene riassunta la progettualità dell’architetto svizzero. È però bene ricordare che Corbu non ha dedicato la sua vita solo a questo tipo di progetti, certamente presenti e floridi nel panorama architettonico da lui disegnato, ma si è anche fortemente discostato progettando qualcosa di unico e inaspettato in relazione alla sua poetica architettonica.

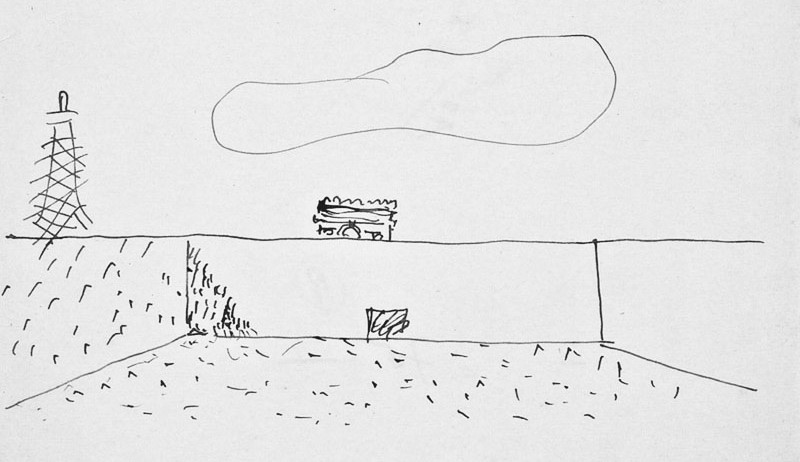

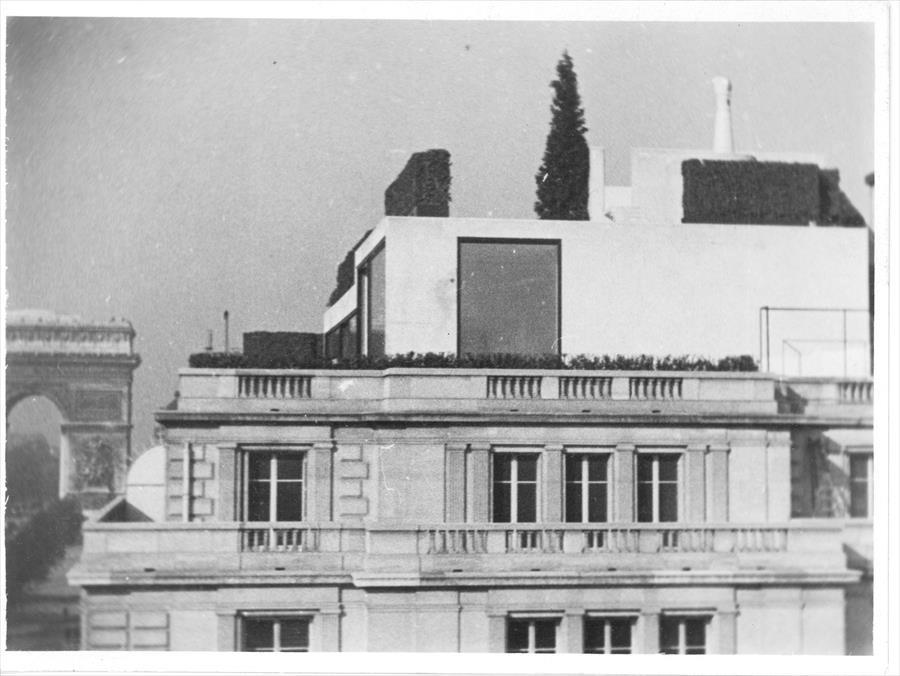

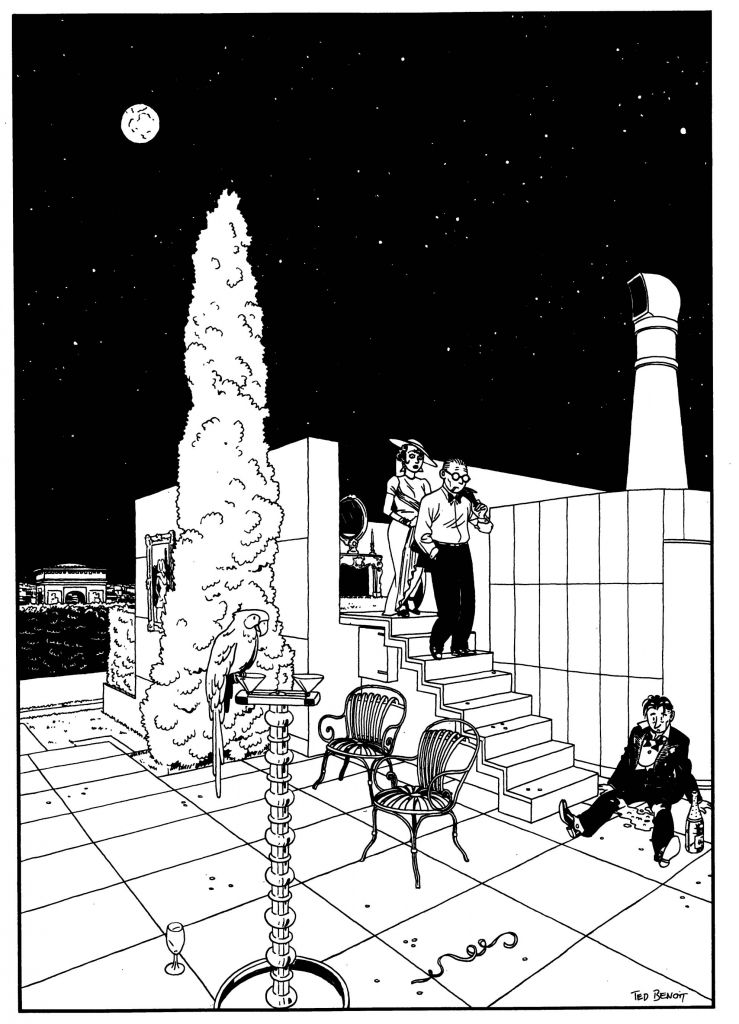

Sarà qui infatti possibile esplorare Le Corbusier in panni inediti, come protagonista della progettazione di un attico eclettico sugli Champs Élysées di proprietà di Carlos de Beistegui, un dècor de fête contraddistinto da una ripidissima scala elicoidale dove l’unico appiglio era un corrimano centrale di sfere di vetro, da una camera oscura dalla quale, attraverso un periscopio, era possibile vedere l’intera Parigi a gambe all’aria e da una chambre a ciel ouvert che escludeva la vista della maggior parte del contesto architettonico circostante, arredata come se fosse un salottino dotato di camino, pappagalli e tappeto erboso. Caratteristiche senz’altro non canonicamente presenti nella progettazione di Le Corbusier che tutti conosciamo e che probabilmente faranno storcere il naso a chi considera l’architetto solamente creatore di scatole bianche asettiche o di mostruosi interventi caratterizzati dalla crudezza del cemento armato.

Al netto di questo, Le Corbusier è spesso associato al tema della promenade architecturale, ovvero una costruzione paradigmatica che si riscontra nelle sue architetture posteriori al 1920, termine apparso per la prima volta nel 1929, a proposito dello srotolamento delle viste in Villa La Roche. Solitamente, si tende a ridurre questo concetto nella sola esperienza spaziale vissuta in Villa Savoye, in Maison Ozenfant e nella detta Villa La Roche, in cui è innegabile sia presente una successione di spazi fortemente studiata e basata sul continuo cambio di prospettive.

Ciò che non viene quasi mai preso in considerazione all’interno di questo ragionamento piuttosto complesso è l’Attico Beistegui, un gioiello architettonico ed artistico sconosciuto ai più, pur rappresentando il punto più alto del ragionamento svolto da Le Corbusier attorno al concetto di promenade architecturale.

Cosa si intende, però, per promenade architecturale? Spesso questo concetto viene banalizzato come percorso ascensionale all’interno delle architetture disegnate da Le Corbusier ma, così facendo, si annulla totalmente le complessità ricercata dall’architetto nei suoi progetti. L’obiettivo principe di Le Corbusier era spingere gli utenti verso un luogo privilegiato dove si potesse raggiungere la comunione con l’io interiore, attraverso un percorso caratterizzato da una forte esperienza emotiva ed emozionale, per mezzo di sequenze coreografate di spazi che suscitassero trepidazione, meraviglia e, talvolta, disorientamento. Quando si parla di promenade ci si riferisce dunque di certo ad un’ascensione ma non esclusivamente di tipo fisico: è un’esperienza soprattutto emotiva, caratterizzata da una serie di successioni che si srotolano seguendo una sequenza di assi e coadiuvata da una successione di esperienze differenti riguardanti lo spazio, le texture, la luce, i ricordi e le associazioni che si ricuciono assieme per innalzare la semplice esperienza spaziale peripatetica ad un’esperienza estetica narrata. Le Corbusier ha così spinto i visitatori dei suoi progetti ad usare le facoltà di memoria, analisi e ragionamento per apprezzare la sua architettura, comprenderla e avere un’esperienza al suo interno del tutto nuova.

Nell’esperienza di una promenade architecturale è fondamentale analizzare i cambi di prospettiva, le luci drammatiche, l’uso del vetro e le risalite precarie, attraverso cui Le Corbusier è riuscito a creare nei visitatori delle sue architetture un’incredibile sensazione di inquietante meraviglia. È proprio per questo motivo che nelle architetture di Le Corbusier sono ricorrenti lucernari che illuminano drammaticamente lo spazio dall’alto rendendolo quasi mistico, scale con alzate e pedate di dimensioni minute talvolta anche senza parapetto che obbligano il visitatore a misurare ogni passo e, infine, balconate che sporgono sui vuoti degli atri o verso l’esterno, spesso dotate di balaustre esili che rendono l’esperienza dell’affacciarsi precaria e spaurita. Se dunque uno degli scopi principali Le Corbusier era suscitare emozioni di meraviglia, non si può che sostenere che l’architettura più calzante a questo tipo di ricerca emotiva sia l’attico Beistegui, nel quale ha utilizzato oggetti inaspettati ed effetti sorpresa, tra cui siepi mobili che permettevano di rivelare o celare le presenze storiche del panorama parigino, manti erbosi e un periscopio, tutti elementi capaci di far scaturire nei visitatori sensazioni di stupore, uno tra i punti ricorrenti dell’esperienza emotiva e spaziale della promenade architecturale. Questo è certamente avvenuto nelle molto più note Maison Ozenfant, Villa La Roche e Villa Savoye, ma era soprattutto presente nell’Attico Beistegui, dove l’esperienza emotiva è certamente maggiore di quella delle altre tre architetture, seppur coeve.

L’eclettismo e la particolarità di questo edificio sono da riscontrarsi nella figura di Carlos de Beistegui, il committente di questo dècor de fête, quando nel corso degli annèes folles parigini ha selezionato Le Corbusier e Pierre Jeanneret per progettare una machine à amuser, un attico sugli Champs-Élysées dedicato interamente ad intrattenere ed ospitare folli feste parigine tipiche di quegli anni, caratterizzati da un’atmosfera brillante e festosa di frenesia culturale e sociale in risposta alle tragiche deprivazioni che l’Europa aveva sofferto in seguito allo scoppio della Grande Guerra, durante una pausa incantata tra il 1920 e la grande depressione del 1929. Dovendo questo spazio competere con le spaziose ville degli altri membri della cafè society, non c’è da stupirsi se Beistegui ha chiesto a Le Corbusier di pensare fuori dagli schemi, elevando il suo concetto di promenade architecturale agli estremi, per raggiungere un luogo dove stupore e meraviglia fossero i protagonisti.

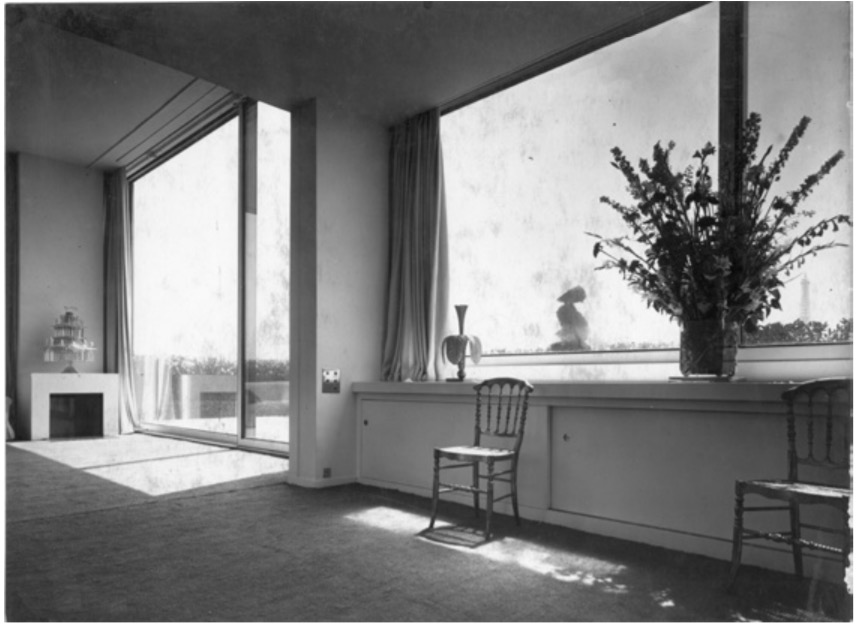

L’attico, oggi irriconoscibile in seguito alla parziale distruzione in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, si configurava su due livelli principali: quello inferiore destinato ad accogliere la porzione di abitazione privata, costituita da cucina, servizi, studio, camera da letto, e porzione destinata alle feste con soggiorno, sala da pranzo e terrazze esterne, e quello superiore, determinato da tre terrazze in successione con un dislivello di pochi gradini tra di loro. Fin da subito, nell’atrio dell’attico, iniziava la promenade architecturale dove l’ospite era indirizzato verso il soggiorno attraverso due lucernari rettangolari che segnavano la direzione da intraprendere. Una volta condotto qui, l’ospite veniva stupito da un lampadario mobile: questo, una volta spostato, svelava la vista verso la Tour Eiffel e le vetrate diventavano schermi per proiettare i film che intrattenevano le serate della cafè society.

Ma non finiva qui: è facile immaginarsi a questo punto Beistegui che radunava i suoi ospiti nella terrazza e che, con la pressione su un bottone, azionava il meccanismo mobile delle siepi che, spostandosi, svelavano alle loro spalle l’Arco di Trionfo e la sommità della Torre Eiffel, fino a quel momento celati alla vista.

Per quanto riguarda l’esperienza ascensionale, tutto ruotava attorno alla bizzarra scala elicoidale posta nel centro del salone delle feste: questa mancava di corrimano esterno e le sue minime dimensioni costringevano gli ospiti a percorrere una risalita in solitaria e intima, dove ogni passo doveva essere attentamente pesato. Qui entrava in gioco anche la componente tattile: al centro della scala era posto un palo formato da sfere vitree una impilata sull’altra, che gli ospiti erano costretti ad afferrare con forza per evitare la caduta e raggiungere il piano superiore.

Una volta giunti al termine di questa risalita e approdati dunque nella camera oscura, il corpo degli ospiti era nuovamente impegnato nella promenade: per avere una vista completa di Parigi, questi dovevano spostarsi attorno al tavolo su cui veniva proiettata Parigi, visibile a gambe all’aria attraverso l’uso di un periscopio.

Usciti da questo luogo angusto e cupo, gli ospiti venivano catapultati nella luce della terrazza intermedia, caratterizzata da marmi bianchi che riflettevano la luce e che li abbagliavano, dovendo questi prendersi qualche secondo per abituarsi alla luce naturale.

Da qui era possibile scendere di qualche gradino verso la terrazza inferiore, dove ancora una volta la vista verso l’Arco di Trionfo era impedita da un nuovo insieme di arbusti, o salire verso un luogo ambiguo e dall’esterno misterioso introdotto da un’ulteriore scala senza corrimano, affascinante nella sua precarietà.

Si giungeva così al culmine della promenade, nella chambre à ciel ouvert, una stanza all’aperto, mancante di tetto, contraddistinta da pavimentazione in erba e alti muri perimetrali, i quali permettevano di ammirare solamente la punta della torre Eiffel e la parte sommitale dell’arco di trionfo. Questa era l’applicazione meno invasiva del principio del Plan Voisin, in cui Le Corbusier aveva prescritto la tabula rasa di ampie zone di Parigi ad eccezione delle grandi presenze storiche, tra cui la torre e l’arco. Qui è facile immaginarsi gli ospiti di Beistegui meravigliati dalla vista del cielo mentre camminavano scalzi immersi nei loro pensieri, accompagnati dal garrito dei pappagalli che Beistegui aveva posto qui, separati dagli altri ambienti del dècor de fête e, concettualmente, dal caos parigino attraverso una pesantissima porta che rendeva la stanza un ambiente separato e distinto da tutto ciò che accadeva al di fuori.

Ciò che si configurava in questa architettura era un dunque un percorso ascensionale che conduceva, passando attraverso spazi eclettici e bizzarri, verso un luogo privilegiato che spingeva all’introspezione e alla comunione con il proprio io.

In conclusione, l’attico Beistegui non è stato solo un dècor de fête, un banale attico per feste, ma è stato un luogo dove provare una forte esperienza emotiva, possibile grazie alla promenade architecturale e a tutti gli stratagemmi para-architettonici ideati da Le Corbusier in collaborazione con Beistegui. Questo ha permesso che gli ospiti fossero concentrati sull’ascesa che stavano percorrendo, sempre all’erta nell’attesa di essere stupiti dal prossimo elemento di meraviglia, prima di concludere la loro esperienza in un luogo intimo e privilegiato. Grazie a queste caratteristiche intrinseche di tale architettura, tra cui l’indirizzamento della vita tramite luci e visuali, per lo più negate e celate, esperienze precarie e generatrici di forte stupore che ingaggiavano l’intero corpo e tutti i sensi, l’attico Beistegui si erge a capostipite delle architetture firmate da Le Corbusier basate sul concetto spaziale di promenade architecturale. L’attico sorpassa così senza remore e timori le esperienze all’interno, e talvolta esterno, delle altre già citate architetture solitamente descritte imperniate attorno alla promenade architecturale, fondate certamente sull’ascesa emozionale ed evocativa dello spazio, ma dove l’inquietante meraviglia tanto rincorsa da Le Corbusier non ha lo stesso tenore di quella vissuta all’interno dell’attico parigino sugli Champs Élysées.

BIBLIOGRAFIA

- Alioscia Mozzato, The Image of the City and the Rhetoric of the Oxymoron. Le Corbusier and the Apartment of Charles de Beistegui, 2019.

- Le Corbusier, Appartement avec terrasse, avenue des Champs-Elysèes, à Paris (1932), «Architecte», 10.

- Paolo Melis, Memoria M Memoria. L’attico Beistegui di Le Corbusier e Pierre Jeanneret, «Controspazio», settembre 1977, pp. 32-37.

- Ross Anderson, All of Paris, Darkly: Le Corbusier’s Beistegui Apartment, 1929-1931, Valencia 2015, pp. 113-127.

- Wim Van Den Bergh, Charles de Beistegui. Autobiography and Patronage, «OASE #83», 2010.

- Wim Van Den Bergh, Beistegui avant Le Corbusier. Genèse du penthouse des Champs-Elysées, Editions B2, Paris 2015.

- Sur les toits de Paris. Le jardin enchantè de Beistegui, «Vogue», ottobre 1932, pp. 54-55, 74.

- Champs elysées: Modern boulevard, «Vogue», 15 luglio 1933, pp. 13-14.

- Parisian penthouse, «Vogue», 82, 15 dicembre 1933, pp. 46-47.

- A high stepping party, near Paris, at Don Carlos de Beistegui’s, «Vogue», settembre 1965, pp. 182-183.

- Sur les toits de Paris. Le jardin enchantè de Beistegui, «Vogue», ottobre 1932, p. 54.

IMAGE CREDITS

Tutte le foto provengono dalla Fondation Le Corbusier, ad eccezione della n. 2, un’illustrazione ad opera di Ted Benoit, e della n. 5, proveniente da www.veniceartguide.it.